詩文にある地名など ⇒ 詩文関連地図・人名

「あ行」

このページ内を検索する

※キーワードを入力して、検索ボタンを押して下さい

左大臣「漢詩でたどる中国史」を聴く

下のバー(プレイリスト)を▼(最右)で開き、漢詩を選択(クリック)すると再生(朗読・解説)を聴くことが出来ます。

‖(最左) : 一時停止(再生停止)・▶(最左)で再生を継続します。再生しながら詩文解説を見ることが出来ます。

もくじ の吟題をクリックすると、その解説個所が表示されます。

烏江亭に題す(杜牧)天15

【作者】杜 牧(と ぼく、ピン音:Dù Mù、ウェード式:Tu4 Mu4、803年(貞元19年) - 853年(大中6年))は、中国、晩唐期の詩人。京兆府(中国語版)万年県(現陝西省西安市)の人。字は牧之。号は樊川。

晩唐の繊細な技巧的風潮を排し、平明で豪放な詩を作った。風流詩と詠史、時事諷詠を得意とし、艶麗と剛健の両面を持つ。七言絶句に優れた作品が多い。杜甫の「老杜」に対し「小杜」と呼ばれ、また同時代の李商隠と共に「晩唐の李杜」とも称される。祖父に中唐の歴史家・杜佑を持ち、詩人の杜荀鶴は庶子と言われる。ほか李白や韓愈、柳宗元からも影響を受けた。

長安の名門階級に生まれるが、出生時には既に衰退の途中であった。祖父の杜佑は唐の裁判所の長官で、「通典」と呼ばれる百科事典の編纂に携わる。828年、25歳で進士に及第。官吏となる。文学奨励会で編者の第一人者となる。数ヵ月後、洪州(現・南昌市)(翌年から宣城)の監督長官である沈傳師(中国語版)の側近となった。833年、31歳の時に揚州(現・揚州市)の淮南節度使牛僧孺の幕下に入り、書記を勤めた。このころ詩作を始める。揚州在任の3年間、毎晩妓楼に通い、風流の限りを尽くしたと言われる。835年、検閲官に任命され長安に戻ったが、王朝内部では彼の友人の李訓(英語版)や鄭注らと宦官が派閥闘争に明け暮れていた。自らは洛陽への転任を申し出て認められたため、その年の暮れに起こった甘露の変を回避できたとされる。

以後各地で多くの官職を歴任するが、政変のため中央での出世は得られなかった。837年には失明した妹を介護世話するために揚州に戻り、その後兄も連れて宣州に向かった。最高位の左大臣や史書部上官の不正を弾劾する役職に指名され、長安に戻った。840年、配膳局の副長官に、翌年には検閲委員会副長官に任命される。その後黄州[要曖昧さ回避]・池州・睦州[要曖昧さ回避]の刺史を歴任するが、杜牧はこの処遇に不満を持ち、李徳裕を非難した。彼は自分の経歴や処遇への不満を詩に表し始めた 。

848年に勲功部の副長官に任命された彼は中央に戻り、史書部上官の時の功績を表彰される。849年には吏部の副長官となった。850年には依願して湖州[要曖昧さ回避]の勅史となるが、門下省、ついで中書省の舎人となる。ところがその年病に倒れ、翌年(太陽太陰暦)に亡くなった。

【語釈】烏江亭:安徽(あんき)省和県の東北にある駅亭 兵家:軍人戦略家 事不期:予期できる事ではない

包羞忍恥:恥辱に耐える 江東:江南に同じ 長江下流付近 今の江蘇省南部から浙江省北部にわたる一帯を指す 子 弟:若者 才俊:優れた人物 巻土重來:負けた者が土を巻き上げるような勢いで領土を占領し再び盛り返して攻めてくる 未可知:どうなっていったかその結果は分からない

【通釈】勝敗は、戦略家でさえも予測できるものではない。たとえ敗れても恥辱に耐え再起を計ってこそ真の男子といえる。

項羽の本拠地である江東の若者たちには優れた人物が多いので、土けむりを巻き起こすような勢いで今一度出直していたなら、どうなっていたか分か らない。

【解説】項羽は秦末期の楚の人。秦の滅亡後、沛公(はいこう)と天下を争って垓下(がいか)で敗れ、烏江で自決。それを偲んで烏江亭を 訪れたときに感懐を賦した一詩。この詩の構造は仄起こり七言絶句の形であって、上平声四支(し)韻の期、兒、知の字が使われている。

烏衣巷(劉 兎錫)天14

【作者】劉禹錫:中唐の詩人。772年(大暦七年)~842年(會昌二年)。白居易や柳宗元との詩の応酬も多い。白居易とともに『竹枝詞』や『楊柳枝』を作る等、前衛的、実験的なことに取り組む。字は夢得。監察御史、太子賓客。

【語釈】

烏衣巷→金陵城(建業、建鄴、建康、現・南京)の南側、秦淮区の白鷺洲公園のすぐ西側にある町内の名(中国では通りの名称)。三国・呉の烏衣営(黒い制服の兵営)の駐屯地であったことからその名が附いた。南朝の名族である王導、謝安の一族も住んだところ。この詩どことはなく唐・韓翃の『寒食』「春城無處不飛花,寒食東風御柳斜。日暮漢宮傳蝋燭,輕煙散入五侯家。」に次韻をしたようでもあり、表現も似通っている。関聯があるのか。 朱雀橋邊野草花→(南京城の南にある浮橋の)朱雀橋あたりは、雑草で覆われている。朱雀橋→南京城の南にある秦淮河の上の浮橋の名。 邊→あたり。一帯。 野草花→野生の草花が咲く。雑草が生える。荒れ果てたさまを表現している。古来、伝統的に「朱雀橋邊野草花」の部分は「朱雀橋邊 野草の花」の読むが、「朱雀橋邊野草花」と「烏衣巷口夕陽斜」とは対句になっており、「野草花」と「夕陽斜」と対になっている。「夕陽・斜」、「野草・花」でと「斜」は「ななめになる」、「花」は「はなさく」といった動詞として使われているのが分かる。李白の『登金陵鳳凰臺』では「鳳凰臺上鳳凰遊,鳳去臺空江自流。呉宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古丘。三山半落靑天外,二水中分白鷺洲。總爲浮雲能蔽日,長安不見使人愁。」と金陵の曾ての栄光を詠ったが、これは名詞としての用例。 烏衣巷口夕陽斜→(南京城の南寄りにある)烏衣巷の街の入り口では、夕日が斜めに(射し込んでいる)。 巷口→路地の入り口。 夕陽斜→凋落の雰囲気を持った表現。斜→傾いている。斜めになっている。 舊時王謝堂前燕→過ぎ去った昔(の六朝に王導や謝安を出した南朝の名族である)王・謝一族の大邸宅の前のツバメは。 舊時→過ぎ去った昔。 王謝→王導や謝安を出した南朝の名族。堂前→大きい建物の前。表座敷の前。 飛入尋常百姓家→(今では)普通の庶民の家に飛んで入ってきている。(場所は同じ烏衣巷でも、既に王謝の堂は無くなって、その跡には庶民の家が建っているということを謂う)。飛入→飛んできて入り込む。尋常→〔じんじゃう〕普通の。 百姓→〔ひゃくせい〕一般の人民。庶民。「百姓」の住むところは「家」であって、「王・謝」のような権門の住むところは「堂」と、使い分けている。

【通釈】

朱雀橋のほとりには、野の草々が花をつけ、烏衣巷の入り口には、夕陽が斜めに射している。その昔、王氏や謝氏の屋敷の前に巣をかけた燕が、今は一般の民家に飛びこんでゆく。

足延池(宗家・横山精真)「先生あるいて来ました」(朝日新聞出版)

【詩文】

依然たり

樹影

岸に臨む春花

山を染む秋葉

冬林の啼鳥

夏水の遊魚慕情を

胸中常に覚ゆ

【作者】 宗家・横山精真先生

昭和22年04月17日 長崎県佐世保市生まれ(旧姓:弥冨)

佐賀大学卒 製薬会社に勤務

昭和46年12月:岳風流岳精会(北九州支部)に入会

北九州支部長・原精龍先生(医師)の門下生となる

昭和56年:横山岳精先生の三女と結婚

昭和59年:名古屋に転勤 昭和62年:退職

昭和61年12月:初代宗家横山岳精先生から宗嗣に指名(39歳)

昭和63年:名古屋より横浜に移る

平成18年01月:宗家(2代目)を襲名(59歳)

【語釈】 足延池:岡崎市の世尊寺の側にある池。趣致:おもむき。梵台:寺。参差:高く低く連なる。邪気:よこしまな心。空意:わだかまりのない心。雅風:みやびな風情。捜景:好い景色をさぐる。寛愉:寛ぎ愉しむ。泊壊:世事にわずらわされぬ心。

【詩意】 お寺の周りの趣は昔のままで、木々は高く或いは低く茂り、池の水面は平らかである。

朝顔に(加賀千代女)天279

【作者】加賀千代女 1703年(元禄16年)~1775年10月2日(安永4年9月8日))は、俳人。号は草風、法名は素園。千代、千代尼などとも呼ばれる。

朝顔を多く歌っていることから、出身地の松任市(現・白山市)では、市民への推奨花の一つに朝顔を選んでいる。白山市中町の聖興寺に、遺品などを納めた遺芳館がある。

加賀国松任(今の白山市)で、表具師福増屋六兵衛の娘として生まれた。一般の庶民にもかかわらず、幼い頃から俳諧をたしなんでいたという。

12歳の頃、岸弥左衛門の弟子となる。

17歳の頃、諸国行脚をしていた各務支考が地元に来ていると聞き、宿に赴き弟子にさせてくださいと頼むと、「さらば一句せよ」と、ホトトギスを題にした俳句を詠む様求められる。千代女は俳句を夜通し言い続け、「ほととぎす郭公(ほととぎす)とて明にけり」という句で遂に支考に才能を認められる。その事から名を一気に全国に広めることになった。

結婚したか否かについては説がわかれている。結婚説では1720年(享保5年)、18歳のとき金沢の福岡某(一説に金沢大衆免大組足軽福岡弥八)に嫁ぐが、20歳の時、夫に死別し松任の実家に帰ったとする。結婚に際して、「しぶかろかしらねど柿の初ちぎり」という句を残したという伝もあるが、しかし「しぶかろか」の句は千代女の句集になく、結婚経験があるかどうかも確証はない。

30歳の時、京都で中川乙由にあう。画を五十嵐浚明に学んだ。52歳には剃髪し、素園と号した。72歳の時、与謝蕪村の『玉藻集』の序文を書く。1775年(安永4年)、73歳で没。辞世の句は、「月も見て我はこの世をかしく哉」。1,700余の句を残したといわれている。

【語釈】「つるべ」=つなの先におけを取りつけて、水をくむようにしたもの。季語:朝顔(秋)

【通釈】朝、井戸に水をくみに来てみると、朝顔のつるがつるべに巻きついていて水がくめない。切ってしまうのもかわいそうなので、近所に水をもらいに行くことにした。

一声の仁(西郷南洲)続天12

【作者】西郷 隆盛(さいごう たかもり、旧字体:西鄕隆盛、文政10年(1828年1月23日)~ 明治10年(1877年9月24日)は、日本の武士(薩摩藩士)、軍人、政治家。薩摩藩の盟友、大久保利通や長州藩の木戸孝允(桂小五郎)と並び、「維新の三傑」と称される。維新の十傑の1人でもある。

薩摩国薩摩藩の下級藩士・西郷吉兵衛隆盛の長男。名(諱)は元服時には隆永(たかなが)、のちに武雄、隆盛(たかもり)と改めた。幼名は小吉、通称は吉之介、善兵衛、吉兵衛、吉之助と順次変えた。号は南洲(なんしゅう)。隆盛は父と同名であるが、これは王政復古の章典で位階を授けられる際に親友の吉井友実が誤って父・吉兵衛の名を届けたため、それ以後は父の名を名乗ったためである。一時、西郷三助・菊池源吾・大島三右衛門、大島吉之助などの変名も名乗った。

西郷家の初代は熊本から鹿児島に移り、鹿児島へ来てからの7代目が父・吉兵衛隆盛、8代目が吉之助隆盛である。次弟は戊辰戦争(北越戦争・新潟県長岡市)で戦死した西郷吉二郎(隆廣)、三弟は明治政府の重鎮西郷従道(通称は信吾、号は竜庵)、四弟は西南戦争で戦死した西郷小兵衛(隆雄、隆武)。大山巌(弥助)は従弟、川村純義(与十郎)も親戚である。薩摩藩の下級武士であったが、藩主の島津斉彬の目にとまり抜擢され、当代一の開明派大名であった斉彬の身近にあって、強い影響を受けた。斉彬の急死で失脚し、奄美大島に流される。その後復帰するが、新藩主の実父で事実上の藩主の島津久光と折り合わず、再び沖永良部島に流罪に遭う。しかし、家老・小松清廉(帯刀)や大久保の後押しで復帰し、元治元年(1864年)の禁門の変以降に活躍し、薩長同盟の成立や王政復古に成功し、戊辰戦争を巧みに主導した。江戸総攻撃を前に勝海舟らとの降伏交渉に当たり、幕府側の降伏条件を受け入れて、総攻撃を中止した(江戸無血開城)。

その後、薩摩へ帰郷したが、明治4年(1871年)に参議として新政府に復職。さらにその後には陸軍大将・近衛都督を兼務し、大久保、木戸ら岩倉使節団の外遊中には留守政府を主導した。朝鮮との国交回復問題では朝鮮開国を勧める遣韓使節として自らが朝鮮に赴くことを提案し、一旦大使に任命されたが、帰国した大久保らと対立する。明治6年(1873年)の政変で江藤新平、板垣退助らとともに下野、再び鹿児島に戻り、私学校で教育に専念する。佐賀の乱、神風連の乱、秋月の乱、萩の乱など士族の反乱が続く中で、明治10年(1877年)に私学校生徒の暴動から起こった西南戦争の指導者となるが、敗れて城山で自刃した。

【語釈】主→主旨。主な意味。 痴人→おろか者。 天心→天地の真理。 認得→認識。 百派→種々雑多な学派。 千秋→千年。幾千年。 仁→儒教で説く最高の徳(人間の慈愛の情を元とするもので、慈しみいたわりの心、思いやりの心)。

【通釈】いくら学問をしても、考え方の根本(こんぽん)がしっかししていなければ、馬鹿と同じだ。天の心を知れば志気は奮い立つものなのだ。世間には数えきれぬほど多くの学派がごちゃごちゃと存在しているが、永遠に変わらぬものは仁の一字のみだ。西郷隆盛が子弟に示した漢詩。儒教では「仁義礼智信」のことを「五常の徳」と言うが、西郷隆盛が最も重んじたのは「仁」だったようだ。「仁」の字は「人」と「ニ」を合わせてできる。もともとは人と人とが親しみあうことを言い、「いつくしみ」「なさけ」「思いやり」といった意味がある。また、果実などの中心にある芽となる部分も「仁」と言うことから、「物事の根本」「心の本体」といった意味もありそうだ。西郷さんは、「永遠に不動なのは仁の一字」だと言っているけど、哲人・大西郷の言葉の価値も永遠に不動だと思う。がりがり勉強して知識を詰め込んでも、人間らしい心をなくしてしまったのはだめだ。。

【解説】西南戦争(せいなんせんそう)、または西南の役(せいなんのえき)は、1877年(明治10年)に現在の熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県において西郷隆盛を盟主にして起こった士族による武力反乱である。明治初期の一連の士族反乱のうち最大規模で日本最後の内戦となった。

(経済的意義)1871年の廃藩置県で全国の直轄化が完成した明治政府だったが、反面、各藩の借金および士族への俸禄の支払い義務を受け継ぐことになり、家禄支給は歳出の30%以上となってしまった。政府は、赤字財政健全化のため、生産活動をせずに俸禄を受けている特権階級の士族の廃止を目的に四民平等を謳い、1873年に徴兵令、1876年に秩禄処分を行った。これで士族解体の方向が決定付けられてしまったため、士族の反乱が頻発し、西南戦争に至る。

王昭君(李白)続27

【作者】李 白(り はく、簡体字: 李 白、拼音: Lǐ Bái、701年(長安元年) - 762年10月22日(宝応元年9月30日))は、中国の盛唐の時代の詩人である。字は太白(たいはく)。号は青蓮居士。唐代のみならず中国詩歌史上において、同時代の杜甫とともに最高の存在とされる。奔放で変幻自在な詩風から、後世『詩仙』と称される。

出自:李白の出自および出身地には諸説あり、詳細は不明である。『旧唐書』本伝の記述では山東の出身とするが、清の王琦などをはじめ、通説はこれを誤りとする。

李陽冰の「草堂集序」および范伝正の「唐左拾遺翰林学士 李公新墓碑」、さらにこれらを踏まえたとされる北宋の欧陽脩『新唐書』などの記述では、李白は隴西郡成紀県(現在の甘粛省天水市秦安県)の人で、西涼の太祖武昭王・李暠の9世の後裔とする。李白の先祖は、隋末の時代、何らかの事情で西域の東トルキスタンのあたりに追放され、姓を変えてその地で暮らしていたが、中宗の神龍年間、西域から蜀(現四川省)に移住し、李白の誕生とともに李姓に復したという。

20世紀になると、陳寅恪らが李白を西域の非漢民族の出身とする新説を出した。日本の研究者でも松浦友久などが、李白の父が「李客」と呼ばれ、正式の漢人名を持ったという形跡がないこと、また後年の李白が科挙を受験しなかったことなどを根拠にこの説を支持している。岡田英弘と宮脇淳子も、「有名な詩人の李白はテュルク系といわれ、杜甫の詩にもアルタイ系の言語的特徴がみられます。」と述べている。楊海英も、「そもそも詩仙と呼ばれた李白自身、テュルク人(トルコ系)であった可能性が高い。また詩聖杜甫にも、『遊牧民の天幕で酒を飲んで、テュルク風の踊りを楽しむのが大好きだ』という詩があるほどだ。」と述べている。

現在の中国における通説では、李白は西域に移住した漢民族の家に生まれ、幼少の頃、裕福な商人であった父について、西域から蜀の綿州昌隆県青蓮郷(現在の四川省江油市青蓮鎮)に移住したと推測する。

いずれにしても、遅くとも5歳の頃には蜀の地に住み着いていたと考えられている。

生涯:酔った李白は高力士に靴を脱がせて恨みを買ったという。

「草堂集序」「新墓碑」『新唐書』などが伝えるところによると、李白の生母は太白(金星)を夢見て李白を懐妊したといわれ、名前と字はそれにちなんで名付けられたとされる。5歳頃から20年ほどの青少年期、蜀の青蓮郷を中心に活動した。伝記や自身が書いた文章などによると、この間、読書に励むとともに、剣術を好み、任侠の徒と交際したとある。この頃の逸話として、益州長史の蘇頲にその文才を認められたこと、東巖子という隠者と一緒に岷山に隠棲し、蜀の鳥を飼育し共に過ごしながら道士の修行をし、山中の鳥も李白を恐れず手から餌をついばんたこと、峨眉山など蜀の名勝を渡り歩いたことなどが伝わる。

725年(開元13年)、25歳の頃、李白は蜀の地を離れ、以後10数年の間、長江中下流域を中心に、洛陽・太原・山東などの中国各地を放浪する。自然詩人孟浩然との交遊はこの時期とされ、名作「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る」が作られている。732年、32歳の時、安陸県(湖北省)の名家で、高宗の宰相であった許圉師の孫娘と結婚し、長女李平陽と長男李伯禽という2人の子が生まれている。740年、孔巣父ら5人の道士と徂徠山(現山東省)に集まり、「竹渓六逸」と呼ばれることもあった。また730年あるいは737年の頃に、長安に滞在して仕官を求めたというのが近年の研究から通説となっている。

742年(天宝元年)の秋、友人元丹丘の尽力により、玄宗の妹で女道士となった玉真公主(持盈法師)の推薦を得て長安に上京した。玄宗への謁見を待つため紫極宮(老子廟)に滞在していた折り、当時の詩壇の長老である賀知章の来訪を受け、この時彼から名高い「謫仙人」の評価を得ている。このように宮廷で有力な影響力を持つ2人の推薦を得て、同年の冬、李白は宮廷の翰林供奉(天子側近の顧問役)として玄宗に仕えることになる。以後の3年間、李白は朝廷で詩歌を作り、詔勅の起草にもあたった。この時期、楊貴妃の美しさを牡丹の花にたとえた「清平調詞」三首などの作品が作られ、宮廷文人として大いに活躍している。だが、抜群の才能を発揮する一方で、杜甫が「李白一斗 詩百篇、長安市上 酒家に眠る。天子呼び来たれども 船に上らず、自ら称す 臣は是れ 酒中の仙と」(「飲中八仙歌」)と詠うように、礼法を無視した放埒な言動を続けたことから、宮廷人との摩擦を引き起こし。744年、宦官高力士らの讒言を受けて長安を離れることとなった。

長安を去った李白は、洛陽もしくは梁・宋(現河南省開封市・商丘市)で杜甫と出会って意気投合し、1年半ほどの間、高適を交えて山東・河南一帯を旅するなど彼らと親しく交遊した。また阿倍仲麻呂とも親交があり、754年には、前年に仲麻呂が日本への帰国途中、遭難して死去したという知らせ(誤報)を聞き、「晁卿衡を哭す」を詠んでその死を悼んでいる。

安史の乱勃発後の757年(至徳2年)、当時、李白は廬山(江西省)に隠棲していたが、玄宗の第16子、永王李璘の幕僚として招かれた。だが永王は異母兄の粛宗が玄宗に無断で皇帝に即位したのを認めず、粛宗の命令を無視して軍を動かしたことから反乱軍と見なされ、将軍・皇甫侁と高適の追討を受けて斬られた。李白も捕らえられ、尋陽(現江西省九江市)で数ヶ月獄に繋がれた後、夜郎(現貴州省北部)への流罪となった。配流の途上の759年(乾元2年)、白帝城付近で罪を許され、もと来た道を帰還することになる。この時の詩が「早に白帝城を発す」である。赦免後の李白は、長江下流域の宣城(現安徽省宣城市)を拠点に、再び各地を放浪し、762年(宝応元年)の冬、宣州当塗県の県令李陽冰の邸宅で62歳で病死した。『新唐書』などにある有名な伝説では、船に乗っている時、酒に酔って水面に映る月を捉えようとして船から落ち、溺死したと言われる。

李白には上記の「捉月伝説」以外にも様々な伝説が伝わり、後世『三言』などの小説において盛んに脚色された

【語釈】王 昭君(おう しょうくん、紀元前1世紀ごろ)→姓を王、諱を嬙。字を、昭君。日本では通常、王昭君と呼ばれるが、地元(フフホト)では”昭君”と呼ばれている。荊州南郡(現在の湖北省沙市)出身で、楊貴妃・西施・貂蝉と並ぶ古代中国四大美人の一人に数えられる。玉鞍→「玉」はヒスイなどの高価な石。そういうもので作られた鞍。紅頬→赤い頬、美人の形容。漢宮人→漢の王宮の人。胡地→漢国以外の異民族がすむ地域。妾→めかけ。

【通釈】王昭君は玉の鞍の露を払い馬に乗るとその紅い頬には涙が流れた。今日は漢の王宮の人なのに明日の朝には匈奴の妾となってしまうのだ。

【解説】前漢の元帝の時代、匈奴の

王昭君の墓は、現在の内モンゴル自治区のフフホト市にあり、の周囲には王昭君の郷里の家を再現した建物や庭園が整備され、また敷地内には匈奴博物館などがあり、観光スポットとして人気が高い。

モンゴル大草原の旅 ←クリックして下さい

三河岳精会では第6次中国吟行会として、平成23年7月5日~7月9日の4泊5日で内モンゴル自治区のフフホト市および包頭市を中心に、大草原と巨大砂漠の旅を楽しんで来ました。

兎と亀(松口月城)人29

【作者】松口月城 1887~1982 明治20年福岡市にうまれる。熊本医学専門学校を卒業し、18才で医者となり世間を驚かせた。漢詩を学んで詩集を発行し、今も全国の吟詠家に愛されている。95才で死去。

【童謡】 ♪ もしもし亀よ亀さんよ 世界のうちでお前ほど 歩みののろい者はない どうしてそんなにのろいのか ♪

【大意】亀さん、亀さん、おまえはどうしてそんなにおそい? 兎はとっくに先を越し、「こっちこっち」と笑ってまねく 油断大敵! 兎は昼寝 これはびっくり! グーグー兎を追いぬいて、ノロノロ亀さんがんばって、決勝線の上にたつ。

親を夢む(細井 平洲)天27

【作者】細井 平洲 は江戸時代中期の儒学者で、尾張の国(愛知県)知多郡、平州村の生まれ。米沢藩主 上杉鷹山の師としても よく知られている。特に親考心が厚く、又友情にも富み、美談逸話が多い。

【語釈】 芳草→香りの良い春の草。萋萋=草の生い茂っている様子。催顥の「黄鶴楼」に“芳草萋萋たり鸚鵡洲”と言う句がある。帰思→故郷へ帰りたい気持ち。高堂→両親のこと(うやまって使った語

【通釈】 春の芳しい草が、勢いよく、一日一日、新たに生い茂る。この春の陽気が私をして、故郷のこと思い出させ、家に帰りたい気持ちになるのを押さえることが出来ず、いてもたってもいられないのだ。しかし、ここは 故郷からあまりにも遠く帰るに帰れないのだ。ところが、昨夜 夢の中で、年老いたご両親に お会いすることが出来たのである。両親へ思いが通じたのであろうか...

(それは又更に、望郷の情をつのらせたことであろう...)

越中覧古(李白)天18

【作者】李白 李白 (701~762) 杜甫と共に盛唐時代の二大詩人。幼少の頃より 詩をつくり、剣術を学ぶなど天才的才能の持主酒を愛しその詩は自由奔放、才気煥発、変幻自在で「詩仙」の呼称にふさわしい。大酔して水中に映った月を捉えようとして溺れ死んだという伝説がある。

【語釈】越中覽古→越の国にて懐古する。越中→春秋の越の国にて。覽古→昔を思い返す。懐古する。弔古する。越王勾踐破呉歸→越王・勾踐は(呉王・夫差を)撃破して、凱旋してきた。越王勾踐→春秋時代の越の王(在位:前四九六~前四六五年)勾践のことで、呉王・夫差と覇権を争った。(臥薪)嘗胆の末、會稽の恥を雪ぎ、最後には、勾践が勝利を収める。破→撃破する。呉→ここでは呉王・夫差の軍。歸→本来あるべき場所へもどる。ここでは、凱旋する。義士還家盡錦衣→忠義の戦士たちは、帰国して家にかえってからは、ことごとく皆、立派で美々しい錦(にしき)の衣服を着けて過ごす名誉を与えられた。義士→忠義の兵士。忠義の将士。忠義の戦士。還家→家にかえる。盡→ことごとく。みな。錦衣→にしきをきる。現代でも“衣錦還鄕”という。「故郷に錦を飾る」こと。この詩では、もっと具体的な行動を指し、帰国してからは、立派で美々しい衣服を着けて過ごしたことをいう。宮女如花滿春殿→宮廷の後宮の女性達は、花のように艶やかさをきそって、春の気配のある宮殿に満ちていた。宮女→宮廷の後宮の女性達。如花→花のように艶やかさをきそって。滿春殿→春の気配の漂う御殿に満ちていた。只今惟有鷓鴣飛→(しかしながら、)現在では、ただ「越雉」とも呼ばれている鷓鴣が飛んでいるだけである。只今→現在。惟有→ただ…だけがある。=唯有。鷓鴣→シャコ。鳥の名。キジ科の鳥。悲しげな鳴き声でなく。詩詞には「杜鵑」とともによく出てくる、心情描写を助ける鳥の名。ここでは、鷓鴣の別称である「越雉」の「越」字に曳かれて使われている。「鷓鴣」「杜鵑」、ともに●○で、音調や意味で異なって使い分ける。「杜鵑」は、血を吐くような強い哀しみの場合に使う。

【通釈】越王勾践が呉をうち破って帰還したとき、忠義な将士たちは、ことごとく錦をまとって家に帰った。そのころは、越の宮中の女性は花のように美しく、春の宮殿に満ちあふれていたものだったが、今はただ、廃墟に鷓鴣が飛びかうばかり。

【解説】 詩題の意味は、越の地にあって古跡を見る、というもの。「越」は春秋時代の国名で、都を会稽、今の紹興に置いた。「会稽の恥」の語は、呉王夫差(ふさ)に敗れた越王勾践が、会稽で屈辱的な講和を結んだ故事が出典。その恥をすすぐため、勾践は「臥薪嘗胆」して屈辱を思い起こし、二十年後に報復を果たしたのは有名な話、詩はその物語を題材としている。結句の「鷓鴣」はキジ科の鳥の名、越の地方名産のヤマウズラ。

さて、作者が目前に見る光景は、ヤマウズラの飛びかう越の宮殿の廃墟である。李白が見た越の宮殿跡の明確な遺構は発見されていないが、出土品などにより紹興市内の山、府山にあったと考えられている。その府山に残る史蹟が越王台、写真は越王台を下から仰いで撮影した。勾践が戦の勝利を祝い、台を築いたのが越王台の由来、と伝わるが、中国ではしばしば見かける楼台と大同小異。大きな特徴のない楼台は、どの様に撮るべきか悩む場合が多い。

童謡「赤とんぼ」

(一)夕焼 小焼の 赤とんぼ 負われて見たのは いつの日か

(二)山の畑の 桑の実を

(三)十五で

(四)夕やけ小やけの 赤とんぼ とまっているよ

【作詞】 三木

露風は、「私は、初め叙情をもって詩を作り始め、後、象徴詩にいたり、短詞を作り、更に宗教詩を書くようになった」と自ら記している。また、「抒情詩人の初期では詠嘆を歌うものであるが、それがやや進むと頭を垂れたる暗愁を歌うようになる」とも書いている。

俳句「あらとふと」(芭蕉)続天288

【作者】芭蕉 正保元(1644)年~元禄七(1694)年。伊賀上野生まれ。本名松尾宗房。俳人。下級武士の家に生まれ13

歳で父を亡くし、19歳ごろには藤堂家の嗣子良忠に仕え。良忠が京都の貞門派俳人の北村季吟の指導を受け

ていたため、芭蕉も貞門俳諧に親しむ。良忠の没後藤堂家を辞し、京都へ出奔し季吟に師事。郷里に戻った後、

江戸に下向し俳号を桃青として、談林派の俳人と親交を深めた。談林俳諧は形式にとらわれない軽妙闊達さを

特徴とし、西山宗因を中心に大阪で隆盛を誇っていた。新風にふれて貞門から談林へと転換していく。さらに、談

林俳諧に限界を感じ漢詩文に傾倒し、独自の句境を見出そうと俳号も芭蕉と改める。江戸大火で類焼した深川

芭蕉庵は再建されたが、俳諧を深化させるため「野ざらし紀行」の旅に出た。その途中名古屋で「冬の日」「春

の日」を刊行し、蕉風の基礎を作って江戸に戻った。続いて「鹿島紀行」「笈の小文」「更科紀行」の旅に出て漂

泊詩人としての意識に目覚めた。休む間もなく46歳のとき人生最大の「奥の細道」の旅に出発した。その後も漂泊の思い」はとどまらず、各地を

転々として「曠野」「幻住庵記」「ひさご」「猿蓑」などを刊行した。いったん江戸」に戻った芭蕉は九州を目指すが、大坂で病に倒れ、多くの門人

にみとられて、51歳の生涯を閉じた。

旅に病んで夢は枯野をかけめぐる(辞世の句)

連歌から派生した俳諧を、芸術の域にまで高めた芭蕉の功績は大きく、後に俳聖と仰がれ、その影響は今日にまで及ぶ。

【通釈】ああ、尊いことよ。青葉や若葉に初夏の日の光が照り映えて、日光の御山は輝いている。

【解説】 「奥の細道」の旅で、日光東照宮に参詣した時の作。初案は「あらたふと木の下暗も日の光」。のち数度の推敲

を経て、この句に改められたようだ。「木の下暗」といえば、夏木立が茂り小暗い木の下陰をいうが、そうした

暗い部分すなわち国土のすみずみまで恩沢が及ぶ、というイメージが浮かぶ。「青葉若葉」という語に置きかえら

れて、眼前の境内の木々の葉の濃淡さまざまな緑に照り映える日の光への賛歌、自然のもつ美しさが十分に描

き出されることになった。日の光は、太陽の光のほか日光山東照宮の神威を指している。季語は「若葉」で夏。

俳諧では「青葉」には季はない。

【参考】 「奥の細道」の旅で、日光東照宮に参詣(原文)

三十日、日光山の麓に泊る。主の云ひけるやう、我名を仏(ほとけ)五左衛門といふ。よろづ正直を旨とする故に人かくは申し侍るまゝ、一夜の

草の枕もうちとけて休み給へといふ。いかなる仏の濁世塵土(ぢよくせぢんど)に示現(じげん)して、かゝる桑門(そうもん)の乞食順礼(こつじき

じゅんれい)ごときの人をたすけ給ふにやと、主のなすことに心をとゞめて見るに、たゞ無智無分別にして正直偏固(へんこ)のものなり。剛毅木

訥(ごうきぼくとつ)の仁に近きたぐひ、気稟(きひん)の清質尤も尊ぶべし。卯月朔日、御山(おやま)に詣拝(けいはい)す。往昔(おうせき)此

の御山を二荒山と書きしを、空海大師開基(かいき)の時日光と改め給ふ。千歳未来をさとり給ふにや、今この御光一天にかゞやきて、恩沢

(おんたく)八荒(はっこう)にあふれ、国民安堵(あんど)の栖(すみか)穏かなり。猶憚(はゞかり)多くて筆をさし置きぬ

あらたふと青葉若葉の日の光

俳句「あめつちの」(瞿麦)続天294

【作者】朱實 1926年 台湾生まれ。 俳号

詳細は「龍吟」第203号 季節のうたを参照。

飯盛山に白虎隊を弔う(白鳥省吾)続天13

【作者】白鳥省吾 1890年 宮城県栗原市築館で生まれる。中学校四年生頃から詩を書くようになる。早稲田大学に入学 後、

「夜の遊歩」などの詩を収めた詩集『世界の一人』を若山牧水、太田水穂、前田夕暮の仲介で自費出版し、詩人として文

壇にデビューを果たす。『世界の一人』は好評を博し一躍名声を高める。早稲田大学卒業後、『新少年』・『露西亜評論』

など、戦前に栄華を極めた雑誌 の編集を担当し、詩人の団体「詩話会」の発行する『日本詩集』や、「詩話会」の発行

する『日本詩人』の編集委員も歴任する。また、『日本社会詩人詩集』を福田正夫、賀川豊彦、加藤一夫、百田宗治、富

田砕花と共著、『泰西社会詩人詩集』を福田、百田、富田と共訳し、省吾と共に福田・百田・富田の4人が“民衆派詩

人”と呼ばれる契機にもなった。一方で、靖国神社の遊就館をうたった「殺戮の殿堂」は日本を代表する反戦詩として注

目を集めた。晩年は千葉県に居住を構え、亡くなるまで和洋女子大学の教授を勤めていた。音頭、社歌、小唄、民謡、歌謡を多数作詞した他、

校歌の作詞でも知られ、その数は日本全国で200校を超える。詩集、評論集、随筆等著書も数多く、日本全国に建立された文学碑も30基を超

える。1973年 逝去。享年83歳。

【語釈】颯颯→風のさっと吹くさま。渓水→谷間の水。谷川。涓涓→水が細く流れるさま。古今→昔から今に至るまで。柄乎→輝き明らかなさま。

錦風→秋風。吟心→詩歌を作る心。詩情。

【通釈】ここ飯盛山に来てみてば、さわやかな松風が吹き渡り、あたかも白虎隊の忠魂を弔っているかのようである。又、谷川の水もさらさらと流れて、

その清らかな流れは、時の移り変りを洗い清めているかのようでもある。(思えば16、7歳の若者が、主君の為に戦い、遂に力尽きて、ここ飯盛

山で壮烈な自刃を遂げた)時は移っても、勝敗を越えたこの少年たちの忠勇義烈の行動は、後の世までも輝きを放ち、その歴史を語るかのよう

に今、秋風が地上に満ちて、しきりに吟心を呼び起こすのである。

相生橋に到り岡山城を看る(横山精真) H22.3発行「一吟詩(2)」

【作者】横山精真 岳精流日本吟院宗家 岳精会の概要を参照

【詳細】H22.3発行「一吟詩(2)」を参照

短歌「いざここに」(良寛)続天269

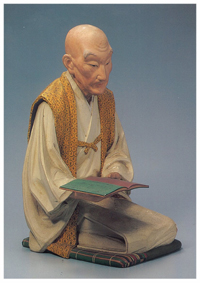

【作者】良寛 宝暦八~天保二(1758-1831)号:大愚。俗名は山本栄蔵(のち文孝に改名)。越後国三島郡出雲崎の旧

家橘屋の長男として生まれる。父は名主兼神官を勤め、俳人でもあった山本泰雄(通称次郎左衛門、俳号以

南)。母は佐渡出身で、同族山本庄兵衛の娘、秀子。弟の由之は桂園派に属する歌人。幼少時より読書に耽り、

家の蔵書を渉猟したという。明和五年(1768)、儒者大森子陽の狭川塾に入り、漢学を学ぶ。その後名主見習とな

るが、安永四年(1775)、18歳の時、隣町尼瀬の曹洞宗光照寺に入り、禅を学ぶ。同八年(22歳)、光照寺に立ち

寄った備中国玉島曹洞宗円通寺の大忍国仙和尚に随って玉島に赴く。剃髪して良寛大愚と名のったのはこの

頃のことかという(出家を18歳の時とする説もある)。

以後円通寺で修行し、寛政二年(1790)、33歳の時、国仙和尚より印可の偈を受ける。翌年国仙は入寂し、良寛

は諸国行脚の旅に出る。同七年、父以南は京都桂川に投身自殺。京都で法要の列に加わった良寛は、その足

で越後国に帰郷し、出雲崎を中心に乞食生活を続けた。文化三年(1804)、47歳の頃、国上山(くがみやま)にある

真言宗国上寺(こくじょうじ)の五合庵に定住。近隣の村里で托鉢を続けながら、時に村童たちと遊び、或いは詩歌の制作に耽り、弟の由之や民

間の学者阿部定珍(さだよし)らと雅交を楽しんだ。またこの頃万葉集に親近したという。文化十三年(1816)59歳の頃までに、五合庵より国上山

麓の乙子神社境内の草庵に移る。文化十四年(1817)、江戸にのぼり、さらに東北各地を巡遊。文政九年(1826)、自活に支障を来たし、三島郡

島崎村の能登屋木村元右衛門方に身を寄せ、屋敷内の庵室に移る。同年、貞心尼(当時29歳)の訪問を受け、以後愛弟子とする。天保元年

(1830)秋、疫痢に罹り、翌年1月6日、円寂。74歳(75歳説もある)。自撰自筆の歌稿『布留散東(ふるさと)』がある。また良寛没後、貞心尼の編

んだ歌集『はちすの露』がある。漢詩・書にもすぐれた。いざここにわが身は老いむあしびきの 国上の山の松の下いほ 〔はちすの露〕

【語釈】あしびきの(足引きの)→「山・峰」に掛る和歌の枕詞。

(こくじょうじ)」や、良寛が過ごした「五合庵(ごごうあん)」、「乙子(おとご)神社草庵」など数多くの史跡が散在するほか、酒呑童子(しゅてんどう

じ)など伝説の宝庫です。山頂からは、日本海、遠くは佐渡、能登半島、越後三山を眺望でき、山頂から少し下ったところにある「蛇崩れ(じゃくず

れ)」は奇岩と老松の景勝地でここから眺める越後平野は素晴らしい。

【通釈】さあ、ここに住居を定めて、老いてゆく我が余生を過ごそう。国上の山の、松の下の陰で。

【解説】 「五合庵に定住しようとする気持であろう」(吉野前掲書)。第五句「森の下陰」とする本もある。『はちすの露』に良く似た歌「いざここにわがよ

はへなむくかみのや乙子の宮の森の下いほ」がある。

また、よみ人しらず「古今集」いざここに我が世はへなん菅原や伏見の里のあれまくもをし

|  |  |

| 国上山 (くがみやま) | 国上寺 (こくじょうじ) | 五合庵 (ごごうあん) |

|

| 国上山周辺図 |

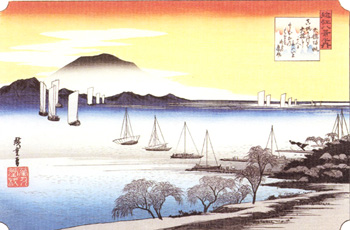

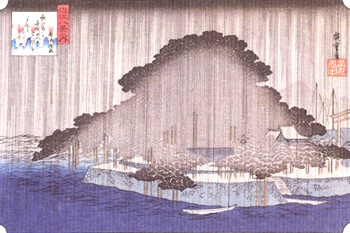

近江八景 (大江敬香)地23

【作者】大江敬香(1858~1917)明治・大正の漢詩人。 別号に楓山・愛琴。徳島藩江戸詰藩士大江孝文の長男として、江戸八丁堀に生まれる。明治5

年慶応義塾に入り卒業後東京大学文科に入学。明治11年、静岡新聞主事となり、この時より詩を学ぶ。その後山陽新聞主幹・神戸新報主事。

明治19年に上京し大隈重信の改進党結成に参画、党務を執った後、参事院御用掛になり在職4年の後、華族会館に入って政事顧問となった。

以後詩文雑誌「花香月影」「風雅報」を創刊、漢詩文振興に努めた。大正5年60歳で病没。

【語釈】堅田→琵琶湖西岸の最も狭くなった処、現在の滋賀県堅田町。落鴈→空から舞い降りてくる雁の群。比良→滋賀郡志賀町の比良山。風光→

風景。煙罩→霧や靄が立ち籠める。帰帆→帰途につく船。矢走→草津市矢橋町。嵐翠→風に緑の樹木が靡く景観。 粟津→大津市膳所。唐崎

→大津市南岸。石山→大津市石山町、月の名所石山寺が在る。三井→三井寺。晩鐘→夕刻につく釣り鐘の音。征人→「征」は行くの意、旅人。

郷愁→他郷にあって故郷を懐かしむ気持ち。

【通釈】近江の国の琵琶湖のほとり、堅田に降りる雁の群、比良山をおおう雪の夕景。湖上のすばらしい風光は、みな此の辺りに収まっている。夕靄が

帰り船をつつむ矢橋の渡し場、風が松の緑に吹いて青嵐となる粟津の砂浜。唐崎の松林に冷たく降る夜の雨、月も美しく冴えわたる石山寺の

秋の月景色。三井寺の夕べの鐘が響きわたり、瀬田の夕映えも素晴らしい。この辺りを訪れる旅人は、故郷を懐かしむ情にかられるであろう。

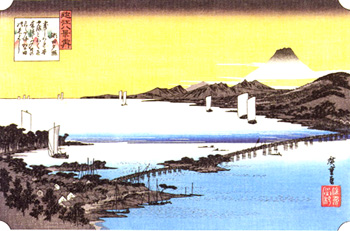

【解説】広重の名所絵画・近江八景に題して、その八景の美を讃えたもの。中国の瀟湘八景「洞庭湖の周辺から八景を選んだもの」にならって選び出

されたもので、堅田の落雁・比良の暮雪・矢橋の帰帆・粟津の青嵐・唐崎の夜雨・石山の秋月・三井の晩鐘・瀬田の夕照をいう。琵琶湖

を詠じた詩は数多いが、その中でも最も著名な作品として知られている。木村岳風の「新近江八景」がある。

| 広重絵 |

|---|

|

| 堅田の落雁 |

|

| 比良の暮雪 |

|

| 矢橋の帰帆 |

|

| 粟津の青嵐 |

|

| 唐崎の夜雨 |

|

| 石山の秋月 |

|

| 三井の晩鐘 |

|

| 瀬田の夕照 |

太田道潅蓑を借るの図に題す (作者不詳)天26

【作者】作者不詳 大槻磐渓 (磐渓詩集にこの詩意に似た詩がある)・新井白石・遠山雲如・愛敬四山などとする説があるが、いずれも疑わしい。

【語釈】太田道潅→(1432 ~1486ごろ)室町時代末期の武将で、江戸城の築城者として名高い。元服して資長、剃髪後道潅と号した。幼少より英才、鎌

倉五山の寺院に入って学んだ。城を築いた26歳のころ、この詩がきっかけで歌学に精進する。上杉定正に仕えたが、上杉顕定の讒言により殺

された。享年55歳 孤鞍→従者も連れずに一人で馬に乗っていくこと。茅茨→茅葺きのあばら家。

花一枝→八重の山吹の花一枝。少女が無言のまま一枝の花を捧げたのは、「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだになきぞ悲しき」という「後(ご)拾遺(しゅうい)和歌集」の中務(なかつかさ)卿兼(きょうかね)明(あき)親王の歌の、八重山吹には「実」がならぬの意を借りて、「蓑」一つさえないことを示した。心緒→心持。心の動き。

【通釈】太田道潅が供も連れずに唯一騎で鷹狩りに出て、にわか雨にあい、ある茅葺きのあばら家に立寄り、蓑を借りようとした。家の娘が出て来て、

八重山吹の花一枝を折って差出した。娘は終始無言で、まして花は何も語りはしない。意味が解らない道潅は、城に帰ってからも心が千々に

乱れて、もつれた糸のようであった。

【参考】磐渓詩集には次の詩がある。『少女門に応じて未だ辞を発せず、猟帰雨に逢うて蓑を乞うの時。華あって実無し君看取せよ、捧げ出す棣棠黄

一枝』(棣棠→山吹)磐渓の詩が、単にそのことを叙するにとどまっているのに比べ、この詩には動きがあり焦点が定まっている。道潅のこの物

語にちなんで、「山吹の里」という地名が東京付近に数ヶ所ある。

汪倫に贈る(李白)天24

【作者】李白 李白 (701~762) 杜甫と共に盛唐時代の二大詩人。幼少の頃より 詩をつくり、剣術を学ぶなど天才的才能の持主酒を愛しその詩は自由奔放、才気煥発、変幻自在で「詩仙」の呼称にふさわしい。大酔して水中に映った月を捉えようとして溺れ死んだという伝説がある。

【語釈】汪倫→安徽省涇県桃花潭の村人。将欲→「・・・しようとする」こと。忽聞→ふと聞こえる。踏歌→手を繋ぎ、或は肩を組み、足を踏み鳴らして拍子をとる歌。桃花潭→安徽省涇県を流れる川「潭」は淵。

【通釈】わが輩李白は舟に乗り、いよいよ出発しようとすると、ふと岸辺で足を踏んで調子をとりながら歌う声が聞こえてきた。汪倫が私との別れを惜しんで見送りに来たのだ。この

【鑑賞】自分を「李白」と云っているところが、いかにも相手の汪倫に対する親愛の情を表している。汪倫はこの辺りの長であろう。みずからよく酒を醸し、名士李白先生を快くもてなしたに違いない。李白の人生は、このような人の好意によって気まま過ごすことが出来たのだ。李白の性格があけっぴろげで飾らず、かっては翰林供奉という官職にありながら、庶民と対等に交わったのが、庶民の側ではうれしかったと思われる。李白先生、どこへ行っても人気があったとみえる。この村にも汪倫の好意につい長逗留して、いよいよお別れというときに、ふと聞こえたのは汪倫が村の衆と一緒に足を踏みならしながら歌を唄ってやってくる声。そのうれしさを率直に表現した詩である。

【解説】李白55歳のとき涇県の桃花潭に遊び、村人の汪倫にいつも美酒をふるまってもらった。李白はそのお礼として別れに際し、汪倫に贈ったのがこの詩である。汪倫の子孫はこの詩を家宝としたといわれる。自作の詩に自分の名前を詠み込んだ極めて珍しい詩である。

生田に宿す(管 茶山)天6

【作者】管 茶山 (1748~1827) 江戸中期から末期にかけての儒者・漢詩人。備後(広島県)神辺に生まれた。家は代々儒者で、幼少から書を好み詩

を作り、19歳のとき京都に出て和田東郭について医学を、また市川某について古文辞学を学んだ。のち24歳のころ朱子学に転じて、那波魯堂

の門に入り西山拙斎・中山子幹・佐々木良斎らと交遊し、帰郷ののち家事を弟に託し私塾「黄葉夕陽村舎」を開いた。福山藩の藩校として認め

られ「廉塾」と改めた。茶山はその後塾の経営と育英の仕事に生涯を捧げた。80歳で没した。

【語釈】生田→楠木正成・新田義貞の連合軍が足利尊氏の軍と戦い戦死した湊川のあった村、現在の神戸市生田区。千歳→長い年月。恩讐→敵と

味方。忠魂→忠義な人の魂。楠公の魂。客窓→旅館の窓。松籟→松風の音。墓畔村→楠公が戦死したのは現在の生田区にある湊川神社の

地で、社殿の後に残っている森がその跡であるとされる、正面鳥居の脇に水戸光圀が修復建立した「

|  |  |

| 楠公戦没地・湊川神社 | 湊川神社本殿前で | 嗚呼忠臣楠子の墓 |

| 西尾教場・神戸吟行会 (H18.11.21~22) | ||

【通釈】長い年月を経て今は敵も味方も跡かたなく、その墓所を訪ねる者とてない。ただ風と雲とが永久に楠公の忠魂を弔っているばかりである。私は

旅の一夜を生田で過ごし、旅館の窓の外の咽ぶような松風の音を聞いている。楠公の暮畔の村は月も暗く、何とも寂しい限りであった。

【鑑賞】茶山は詩において努めてあるがままを写そうとした。しかも単なる写実におちいらず、切実な情感を述べようとした。この詩には、その頃ほとん

ど楠公の墓を訪れる者がなかったことに対する悲憤の情が込められている。この詩は管茶山48歳のとき、舞子浜・須磨を経て生田に到った時

に賦したものである。

青葉の笛 (松口月城)天4

【作者】松口月城 明治20年(1887)~昭和56年(1981)。名は栄太。月城と号す。福岡市に生まれる。幼少より秀才の誉れ高く、熊本医学専門学校を卒業、18歳にして卒業して医者となり、世人を驚かせた。当時、久留米出身で熊本に住んでいた詩壇の重鎮・宮崎来城に漢詩を学び、以来この道を極め福岡に「月城吟社」を経営し、現代詩壇の雄として活躍、書画にも秀でていた。昭和56年95歳で没。「月城詩集」がある。我が「岳精会会詩」の作詩者でもある。

【語釈】青葉笛→平敦盛の祖父忠盛は笛の名手で、鳥羽院より賜り経盛を経て相伝されたもので、敦盛も若年ながら笛にたけ、熊谷に首をうたれた時もこの笛を腰に差していたという。神戸市の須磨寺には寺宝として伝えられている。『平家物語』には「小枝の笛」となっている。一谷→兵庫県明石海岸の背向地。鉄枴山の海に迫る所。末路→一の谷の合戦に敗れ、忠度、通盛らの勇将は戦死し、生き残った者もただ敗走するばかりだった平家の惨状。なお敦盛は軍船に乗り遅れ熊谷直実に斬られた。戦雲→戦いの殺気だった雲ゆき。塞上→「上」はほとり、砦の辺り。平家の陣営の辺り。

|  | |

| 須磨寺境内 | 寺宝「青葉の笛」 | 源平合戦跡 |

| 西尾教場・神戸吟行会 (H18.11.21~22) | ||

【通釈】一の谷の陣営もついに支えることができなかった。平家の哀れな末路は、人を悲しませずにはおかない。一日の乱戦も終わって残月が辺りを照らすころ。砦の中で笛を吹くものがあるが、一体あれは誰が吹いているのであろうか。

【鑑賞】源平・一の谷合戦の「青葉の笛」にまつわる敦盛哀話を詠じたもの。平家の若武者平敦盛は愛笛「青葉の笛」を携えて合戦に臨んだが、武運つたなく敗れ去った。陣中に敦盛の吹く悲しげな笛の音は敵味方の心に響くものがあったという。吟詠家のみならず剣詩舞道家にも広く愛されている。

【参考】 須磨寺や 吹かぬ笛聞く 木下やみ 芭蕉

笛の音に 波も寄り来る 須磨の秋 蕪村

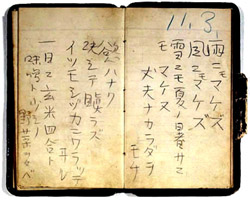

雨ニモ負ケズ(宮沢賢治)人5

【作者】宮沢賢治 明治29年(1896)~昭和8年(1933)稗貫郡花巻町(岩手県花巻市)の商家の長男として生ま

れた。父は熱心な浄土真宗の信者で、母は慈悲深い明るい性格の人だった。盛岡中学校に入学してか

らは、岩手山登山を通して植物や鉱物採集に関心持ったり、石川啄木に影響を受け短歌を作ったりした。

宗教・科学・文学という賢治の文学の基礎が、中学時代までにすでに形成されていたといえる。高校に進

学してからは勉学に励むと同時に、仏教や浮世絵の研究・同人誌の発行などを行った。卒業後、日蓮宗

の「国柱会」に入会し、宗教のことや家業のことで父親と対立し無断で上京する。東京では、布教活動と

創作活動につとめていたが、妹トシの発病を知り帰郷する。帰郷後は稗貫農学校の教諭となり、独自の

教育をすすめた。賢治の一番の理解者・妹トシが亡くなり、その大きな悲しみは「永訣の朝」など多くの作

品を作らせた。詩集・童話集を自費出版するが、あまり世に知られることはなかった。農学校退職後「羅

須地人協会」を設立し農耕生活を営みつつ無料で農業指導を行った。過労のため肋膜炎を病むが病床

で執筆を続ける。完治しないまま再び農民のために奔走し37歳で死去。死の前日まで、農民の相談に

応じていたという。

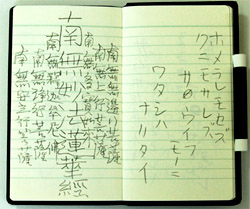

【解釈】 雨ニモ負ケズ 風ニモ負ケズ 雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 丈夫ナカラダヲモチ

賢治がこれを書いたのは、昭和6年(1931)11月3日である。この年の2月に賢治は、「東北砕石工場」の技師となり、宣伝販売を任され、夢を

抱いて上京した。しかし運命は皮肉だった。賢治は急に発熱をして倒れてしまった。その症状は思いの外深刻なもので、9月3日に遺書を書い

たほどだった。何とか花巻の実家に戻った賢治だったが、床に伏せる日が延々と続いた。そんな時、枕元に置いていた手帳に書いたものが、

この「雨にも負けず・・・」という散文だった。特に初めから、作品として意図して書かれたものではないはずだ。きっと、死に対する不安を抱えな

がら、己の人生を俯瞰(ふかん)し、その時の心情を、さり気なく綴ったものと思う。病に倒れた賢治の心境がつくづくと分かる書き出しである。

そこには健康であることへの儚い望みが見え隠れしていて、どこか悲しい・・・。

慾ハナク 決シテ瞋ラズ イツモ静ニワラッテイル 一日ニ玄米四合ト 味噌ト少シノ野菜ヲタベ

35才になった賢治にとって、依然として人生は不可解極まりないものだったに違いない。10年前に25才の賢治は、作家になる覚悟をもって、

東京に出たものの、まったく中央の文壇からは相手にされなかった。「どうしてこんな私の才能を認めないのか」きっと賢治は、こんな思いを持っ

て、故郷の花巻に戻ったに違いない。どうも東京という所は、賢治にとって、鬼門のような雰囲気を持つ都市だ。しかも今回は、東京に行った途

端発病である。だからこの「雨にも負けず・・・」を書いた賢治の心境は、諦めに近い深い落胆に支配されていたと言っても決して嘘にはなるま

い。

アラユルコトヲ ジブンヲカンジョウニ入レズニ ヨクミキキシワカリ ソシテワスレズ

通常人間というものは、諦めという境地に至った場合、悪いことばかりを考えがちだが、賢治にとって「諦め」は、彼自身の思想的バックボーンと

も言える「法華経」の大乗精神が、大いに顕現するためのきっかけを与えている。簡単に言えば、賢治が若い頃に望んでいた人生の夢が、

無惨にも次々とうち破られて、健康までもが、原因不明の病によって害されるに至って、初めて御仏の有り難さを実感として受け取ったようなも

のだ。若い時分には、賢治に限らず、誰でもとてつもない大きな夢を抱く。健康な時には、たとえ百才になっても生きる生命力が自分にはあると

思うものだ。体力が充ち満ちていると、ナイフひとつあれば、百獣の王でも倒せると思ったりもする。だからそんな時には、誰にも頼ろうとはしな

いし、神や仏がどこに居て、どのようなものであろうとも、それは経典の中の言葉に過ぎないのである。言葉の上で、「大乗の教え」「白蓮の教

え」 として、理解したつもりでも、けっしてその意味を実感を持って分かっている訳ではないのだ。賢治が、35才になり、発病の結果、もう長くは

生きられないと直感した時、賢治は初めて、御仏の有り難さとその教えの深きを心から知ったのである。この「アラユルコトヲジブンヲカンジョウ

ニ入レズニ」というフレーズは、「雨にも負けず・・・」の詩の中で、最高に美しい心境と思う一言だ。このようにありたいと思うが、どうしても多くの

私欲や我執というものに縛られ、がんじがらめの精神状態で生きているのが、偽らざる私であり、世間というものだ。

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 小サナ萱ブキノ小屋ニイテ

庵というものにひっそり住みたい。そこで余命短い自分の人生を、人のことを思い、世の中のことを思い、そして静に最期を終えたいものだ。と

いう一種の死への準備または助走のような感じを受ける。

東ニ病気ノコドモアレバ 行ッテ看病シテヤリ 西ニツカレタ母アレバ 行ッテソノ稲ノ束ヲ負イ

南ニ死ニソウナ人アレバ 行ッテコワガラナクテモイイトイイ 北ニケンカヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイイ

賢治の心は、この文脈に至って、急に機関銃のように激しく言葉を放つ。そしてそれはそのようにできない自分の肉体に向かってむち打つ時の

苦悶の叫びのようでもあり、またそれは世の中が、余りにも自己中心的な感覚に毒されていて、万人が幸せを共有しようという崇高な人間精神

を拒絶していることに対する憤りを良心と道徳心によってカモフラージュした言葉とも取れる。この中で特に「南ニ死ニソウナ人アレバ行ッテコワ

ガラナクテモイイトイイ」という言葉に注目したい。これは賢治の死生観そのものである。何故怖がらなくていいか、と言えば、賢治は来世という

ものを、間違いなく信じている。再び自分が生まれ変わって、何者かに転生してくる確信しているのだ。だからきっと死にそうな人の耳元で賢治

は、きっとこう囁くはずだ。「大丈夫。**さん。生命というものは巡るものです。良い心を持ち、静かに清浄な気持ちを持って旅立てば、仏様

が迎えてくれますよ。良き心、そして静に逝きなさいな。もうじき私も逝くのです。その時は私を迎えに来てくれますね・・・」そしてその死に逝く人

の手を取り、にっこり微笑むはずだ。この言葉は、賢治が最後に到達した生命あるいは魂というものに対する秘密の独白なのである。

ヒデリノトキハナミダヲナガシ サムサノナツハオロオロアルキ ミンナニデクノボウトヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ

これは農業というものを愛し、寒冷地花巻での農作業の厳しさ肌で感じた自然あるいは天というものに対する賢治の心情を表している言葉で

あり、結局役立たずの「デクノボー」(法華経に出てくる常不軽菩薩)として死に逝く自分というものを敢えて、これで良かったのだという自らの生

様に対する自己容認ということになるであろう。

ソウイウモノニ ワタシハナリタイ

最後のこのフレーズは一種の謙譲である。この謙虚さがあることによって、この「雨にも負けず・・・」の詩文そのものが、救われるものになって

いることは明らかだ。おそらく高き理想を歌った全フレーズを全肯定し、永遠回帰の憧れあるいは夢として「デクノボー」の自分であることを誇り

とし、賢治は、晴れ晴れと青く澄み渡る空に向かって真っ直ぐに伸びる天国への真白き階段を一歩また一歩と昇っていくのである。改めて賢治

の「雨にも負けず・・・」を読みながら、人間というものは、死というものが、身近なものに感じられるようになった瞬間、初めて生というものの尊さ

を実感として受け止められるのだな、と思った。そして賢治死後、賢治がこれほど日本中の人々に愛され、新たなる国民文学とまで表されてい

る秘密の一端が分かったような気がした。それはあらゆる事について、彼の紡ぎ出す言葉の一語一語が、他人や世間に「こうしろ」「ああしろ」

などとおこがましいことは一切言わずに、「ソウイフモノニワタシハナリタイ」としてあくまで「一人称」(自分の問題)として語る賢治の心の優しさと

謙虚さにあるのではないか、ということである。このようにして、賢治個人の「諦め」は、一種の悟りの心境にまで変化を遂げ、ついには単なる諦

めが「諦念」となり、日本人いや人間精神のもっとも美しい心境を描いた「雨にも負けず・・・」の詩文として結晶したのではあるまいか。

【解説】 「雨ニモ負ケズ/風ニモ負ケズ」より始まり、「ソウイフモノニ/ワタシハナリタイ」で終わる漢字交じりのカタカナ書きである。対句のような表現

が全編にわたって用いられている事、最後のセンテンスになるまで主語(私)が明かされない事が特徴といえる。執筆東北砕石工場の嘱託を

務めていた賢治が壁材のセールスに上京して再び病に倒れ、花巻の実家に戻って闘病中だった1931年秋に使用していた黒い手帳に記されて

いたものである。冒頭部の上の部分に青鉛筆で「11.3」の書き込みがある事から、同年11月3日に執筆したと推定されている。手帳は全体と

して自省とその当時の賢治の願望が綴られた内容となっている。この手帳は今日、研究者からは「雨ニモ負ケズ手帳」と呼ばれる。手帳の存

在は賢治の生前には家族にも知られておらず、その背景からも本作は未発表であった。

発見と発表

この手帳が発見されたのは、賢治が亡くなった翌1934年2月16日に東京・新宿で開催された「宮沢賢治友の会」の席上である。この会合には、招かれた賢治の弟・宮沢清六が賢治の遺品である大きな革トランク(上記の壁材セールスの際にも使用した)を持参していた。席上、参加者の誰かがこの革トランクのポケットから手帳を取り出し他の参会者にも回覧された。その模様を参加した詩人の永瀬清子が後に書き記している。最初の活字化は、没後1年を記念した1934年9月21日付の岩手日報夕刊の学芸第85輯「宮沢賢治氏逝いて一年に「遺作(最後のノートから)」と題して掲載されたものと思われる。続いて1936年7月、日本少国民文庫の「人類の進歩に尽くした人々」(山本有三編)に収録された。この間、最初の「宮沢賢治全集」(文圃堂)が刊行されているが、こちらには本作は掲載されていない。1936年11月には花巻に本作を刻んだ詩碑が建立され、1939年刊行の児童向け作品集「風の又三郎」(羽田書店)への収録などによって広く世に知られるようになる。手帳は賢治の描いた絵画などとともに国内各所で公開された。

法華経の精神

「東ニ病気ノコドモアレバ/行ッテ看病シテヤリ/西ニツカレタ母アレバ/行ッテソノ稲の束ヲ負イ」のように労をいとわず手助けをし「ミンナニデクノボートヨバレ/ホメラレモセズ/クニモサレズ」とあるのは、『法華経』の常不軽菩薩(じょうふぎょうぼさつ)の精神をあらわしているのだとされる。なお詩句の最後の箇所は手帳の右側(この手帳は右開きで使用されている)で終わっており、その左側に「南無無邊行菩薩/南無上行菩薩/南無多宝如來/南無妙法蓮華経/南無釈迦牟尼佛/南無浄行菩薩/南無安立行菩薩」という題目が記されている。

評価・解釈にまつわる論争(「雨ニモマケズ」論争)

哲学者の谷川徹三はその著作や講演で本作を主としてテーマ的な側面から高く評価し、賢治に対する「偉人」的評価の象徴として本作を捉える流れを先導した。これに対して戦後、賢治の置かれた社会的立場と文学性から評論を行った詩人の中村稔は本作について「ふと書き落とした過失のように思われる」と評し否定的な立場を表明する。1963年に両者が新著や自著の改訂版でお互いの立場をそれぞれ批判した事から、世間ではこれを「雨ニモマケズ」論争と称した。

「ヒデリ」か「ヒドリ」か

手帳の原文では「ヒドリノ…」と書かれている。研究者の間では「ヒデリ」(日照り)への校訂がほぼ定着しているが、愛好者のレベルでは「ヒドリ」(日取り)と読むべきだという人が存在している。

玄米四合

一日に四合とは量が多すぎるという論難がある。現代の食生活から見れば玄米四合は健啖家との印象を受けるが、当時の観点から見るとこれは小食の比喩として解釈すべきと考えられる。

【参考】岳精流の朗唱アクセント付詩文、朗唱はメニュー「愛吟集より」で試聴できます。

奥の細道(平泉の一節)(芭蕉)人33

【作者】芭蕉 正保元(一六四四)年~元禄七(一六九四)年。伊賀上野生まれ。本名松尾宗房。俳人。下級武士の家に生まれ十三歳で父を亡くし、十九歳ごろには藤堂家の嗣子良忠に仕えた。良忠が京都の貞門派俳人の北村季吟の指導を受けていたた、芭蕉も貞門俳諧に親しむ。良忠の没後藤堂家を辞し、京都へ出奔し季吟に師事。郷里に戻った後、江戸に下向し俳号を桃青として、談林派の俳人と親交を深めた。談林俳諧は形式にとらわれない軽妙闊達さを特徴とし、西山宗因を中心に大阪で隆盛を誇っていた。新風にふれて貞門から談林へと転換していく。さらに、談林俳諧に限界を感じ漢詩文に傾倒し、独自の句境を見出そうと俳号も芭蕉と改める。江戸大火で類焼した深川芭蕉庵は再建されたが、俳諧を深化させるため「野ざらし紀行」の旅に出た。その途中名古屋で「冬の日」「春の日」を刊行し、蕉風の基礎を作って江戸に戻った。続いて「鹿島紀行」「笈の小文」「更科紀行」の旅に出て漂泊詩人としての意識に目覚めた。休む間もなく四十六歳のとき人生最大の「奥の細道」の旅に出発した。その後も漂泊の思い」はとどまらず、各地を転々として「曠野」「幻住庵記」「ひさご」「猿蓑」などを刊行した。いったん江戸」に戻った芭蕉は九州を目指すが、大坂で病に倒れ、多くの門人にみとられて、五十一歳の生涯を閉じた。 旅に病んで夢は枯野をかけめぐる(辞世の句)連歌から派生した俳諧を、芸術の域にまで高めた芭蕉の功績は大きく、後に俳聖と仰がれ、その影響は今日にまで及ぶ。

【通釈】 それにしてもまあ、義経の忠臣たちがこの高舘(義経の居館)にこもった、その巧名も一時のことで今は草むらとなっているのだ。国は滅びて跡形もなくなり、山河だけが昔のままの姿で流れている、繁栄していた都の名残もなく、春の草が青々と繁っている。杜甫の『春望』を思い出し感慨にふけった。笠を脱ぎ地面に敷いて、時の過ぎるのを忘れて涙を落とした。

夏草や 兵どもが 夢の跡

奥州藤原氏や義経主従の功名も、今は一炊の夢と消え、夏草が茫々と繁っている。

【解説】「奥の細道」の旅立ちの地(出発地)をめぐって論争があります。本文では「

【参考】 「奥の細道」の旅で、平泉・高館に登る(原文)

三代の栄耀(えいよう)一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたにあり。秀衡が跡は田野になりて、金鶏山(きんけいざん)のみ形を残す。まづ高館(たかだち)に登れば、北上川南部より流るる大河なり。衣川は、和泉が城をめぐりて、高館の下にて大河に落ち入る。泰衡らが旧跡は、衣が関を隔てて南部口をさし固め、夷(えぞ)を防ぐと見えたり。『さても義臣をすぐつてこの城にこもり、巧名一時の草むらとなる。「国破れて山河あり、城(じやう)春にして草青みたり」と、笠うち敷きて、時の移るまで涙を落とし侍(はべ)りぬ。』

夏草や つはものどもが 夢の跡

【音声】

俳句「夏草や」(吟詠:横山岳精)

松尾芭蕉の晩年について(左大臣光永)

吟譜付詩文 ⇒ 奥の細道(平泉の一節)

易水送別(駱 賓王)天21

【作者】駱 賓王 640?~684 初唐の詩人。浙江省義烏県の人。7歳にしてよく詩を賦したという。順調に出世し高宗の末年、長安の主簿(秘書・書記)となり、しばしば事を上奏したが用いられず、かえって浙江省臨海県の丞(判官)に左遷され、不満のうちに志を得ず官を辞した。その後徐敬業が則天武后討伐の兵をあげると、それに加わり徐敬業のために檄文を書き、武后の罪を暴いて排斥した。武后はこれを読み、これほどの才人を用いなかったのは宰相の過失であるといったという。敬業の挙兵が失敗に終わると、駱賓王は行方知れずとなった。伝説によれば、このとき逃れて僧侶となり、銭塘(浙江省)の霊隠寺に隠れ住んだといわれる。多くの詩を詠んだが、好んで数字の対句を用いたので世人から算博士といわれた。

【語釈】易水→河北省易県に源を発する川の名。燕丹→燕の国(現在の北京付近一帯)の太子・丹。壮士→勇士。荊軻とする説と、荊軻を送る人々とする両説がある。髪衝冠→怒りのために髪の毛が逆立って冠をつきあげる。憤慨の形相。

易水河の所在地はここ→ 黄河流域図 (拡大図右下closeXで閉じる)

【通釈】ここ易水で、秦の始皇帝暗殺の依頼を請けた荊軻は、燕の太子・丹と別れたが、そのとき「風蕭蕭として易水寒し 壮士一たび去って復還らず」と歌い、人々は皆目を瞋らし髪の毛は逆立って冠を衝くほどの勢いであった。もう昔のことであるが、この様な人生意気に感ずるような人物は皆死んでしまった。しかし今でも易水は冷たそうに流れていて、当時をしのばせている。

【鑑賞】この詩は「送別」の詩であるが、主題は「詠史」(歴史を詠ずる)というべきであろう。荊軻が燕の太子・丹の頼みで秦王(後の始皇帝)を暗殺しに出かけた話は、「戦国策」や「史記」に描かれ、易水といえば荊軻を思い浮かべ季節も寒い頃で、この詩の激するものを内に秘めた悲壮な調子は、作者の心境を吐露したものである。

各行へジャンプする

「か行」 「さ行」 「た行」 「な行」 「は行」 「ま行」 「や行」 「ら行」 「わ行」