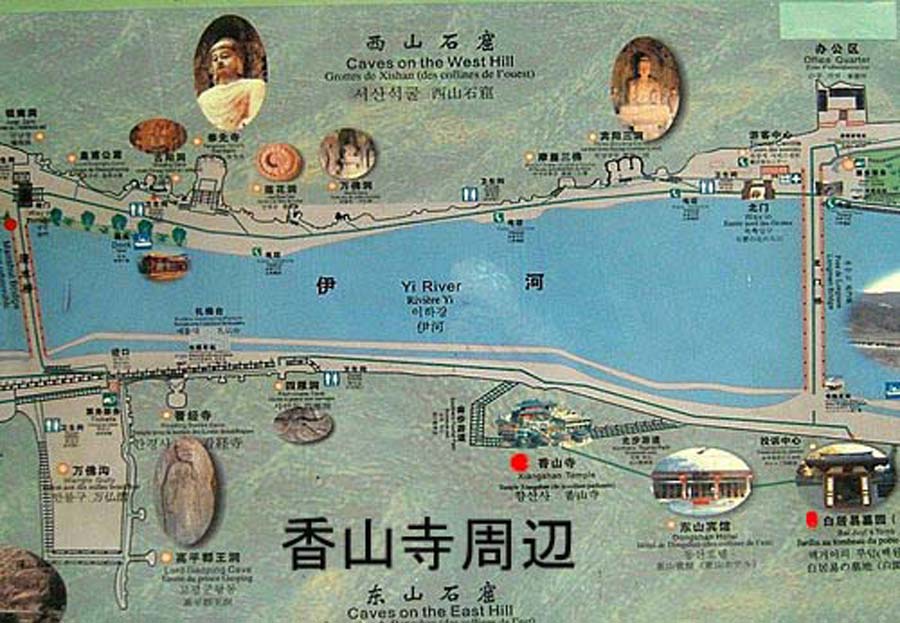

詩文にある地名など ⇒ 詩文関連地図・人名?

「か行」

このページ内を検索する

※キーワードを入力して、検索ボタンを押して下さい

左大臣「漢詩でたどる中国史」を聴く

下のバー(プレイリスト)を▼(最右)で開き、漢詩を選択(クリック)すると再生(朗読・解説)を聴くことが出来ます。

‖(最左) : 一時停止(再生停止)・▶(最左)で再生を継続します。再生しながら詩文解説を見ることが出来ます。

This is a normal list of HTML links to MP3 files, which jsAMP picks up and turns into a playlist.

もくじ の吟題をクリックすると、その解説個所が表示されます。

垓下の歌(項籍)天40

【作者】

項 籍(こう せき、紀元前232年 - 紀元前202年)は、秦末期の楚の武将。秦に対する造反軍の中核となり秦を滅ぼし、一時“西楚の覇王(在位紀元前206年 - 紀元前202年)と号した。その後、天下を劉邦と争い(楚漢戦争)、当初は圧倒的に優勢であったが人心を得ず、次第に劣勢となって敗死した。姓は項、名は籍、字が羽である[2]。以下、一般に知られている項羽(こうう)の名で記す。

【語釈】※垓下歌:楚の項羽と漢の劉邦が天下を争い、やがて垓下で項羽軍は敗れようとするが、その最終段階で、項羽が滅亡を悟った時に歌ったのものとされ、『史記・項羽本紀』や『古詩源』に遺されている。烏江で項羽が亡ぶ前日、四面に楚歌の声が響き渡った時、項羽と虞姫が別杯を交わしたときの情景を歌ったものである。以下にそのくだりを『史記(中華書局版・金陵局本)・項羽本紀』より次に示す。「項王(項羽)軍壁垓下,兵少食盡,漢(劉邦)軍及諸侯兵圍之數重。夜聞漢軍四面皆楚※1歌,項王乃大驚曰:「漢皆已得楚乎?是何楚人之多也!」項王則夜起,飮帳中。有美人名虞,常幸從;駿馬名騅,常騎之。於是項王乃悲歌慨,自爲詩曰:「力拔山兮氣蓋世,時不利兮騅不逝。騅不逝兮可何,虞兮虞兮奈若何!」歌數,美人和之,。項王泣數行下,左右皆泣,莫能仰視。」 (※1:蛇足:楚は、項籍(字は羽)の本国。ここから「四面楚歌」の言葉が生まれた。)なお、虞美人がこの詩に答えた「漢兵已略地,四方楚歌聲。大王意氣盡,賤妾何聊生。」も(『史記』の古註に出ている唐・張守節の『史記正義』に)あり、勝者の漢の高祖・劉邦の『大風歌』「大風起兮雲飛揚。威加海内兮歸故鄕。安得猛士兮守四方。」よく戦乱の世を生き抜いた気概を表している。なお、これよりもやや早いものに、『古詩源』に採録された『獲麟歌』「唐虞世兮麟鳳逝。今非其時來何求。麟兮麟兮我心憂。」がある。

※項羽:秦末の武将。後の西楚の覇王。劉邦と天下の覇を争い、垓下で敗れ去る。前232年~前202年。名は籍。羽は字になる。項羽は、叔父の項梁とともに挙兵し、漢王劉邦と呼応して秦を滅ぼし、西楚の覇王となる。後、劉邦と天下の覇権を争ったが、垓下の戦いで大敗、烏江で自殺。二千年前、楚の項羽と漢の劉邦が天下を争い、垓下で項羽軍は敗れた。

※力拔山兮氣蓋世:(その)勢威は山をも(改造して)引き抜き、気概は広く天下を掩っていた。 ・力拔山:覇王・項羽の勢威が巨大な様をいう。政治力で自然を改造することができることをいう。天を支え河を治める古代神話の神聖から始まって、旧山河を改造して青山緑水を築きあげるのは悲願でもある。「山を抜く」いうイメージは、日本の山からは、分かりにくいが、右の写真や上の絵のような山を指していう。 ・兮:〔けい;xi1○〕歌う時に語調を調え、リズムを取る辞。字数を揃えるための意味の無い字ではない。古来、日本の漢文(漢学)でも、中国の古代漢語でもいわれるが、詩では、重要な意味を持つ。特に古代では、『詩経』『楚辞』などで、これでリズムを取る兮字脚となる。ただし、近代の一部の作では、気が横溢したあまりに、(俳句でいう)字足らずとなり、そこを補っているようなものも見受けるが…。 ・氣蓋世:気概が天下をおおいつくしている。ここは、前半の「力抜山(兮)」と後世で謂う句中の対になっている。項羽の勢威が偉大な様をいう。

※時不利兮騅不逝:時節、時運は(わたしに)利していなくて、(愛馬)騅(すゐ)は進もうとしない。 ・時不利:時節は(わたしに)利していない。兵員・武器も食糧も尽き、漢軍四面皆楚歌という具合に全ての運が尽きようとしている。ここもやはり、句中の対で、「騅不逝」と揃いになっている。 ・時:時節。時運。名詞として読んでいる。副詞としても充分に考えられる。その場合は「時に」と読む。 ・騅:〔すゐ;zhui1○〕項羽の愛馬の名。項羽がいつも乗っていた。あしげ。青白色の混じった馬。 ・騅不逝:愛馬は進まない。史記の表記から見ると、別に馬が前進するのを拒んだ訳ではない。ここは、項羽が自分の心情を馬に託して述べている。馬を進められない、ということになる。・逝:〔せい;shi4●〕往く。ずっとゆき去る。

※騅不逝兮可奈何:(愛馬)騅(すゐ)が進もうとしないのを、本当にどのようにすべきなのか、どうしようもない。 ・可:ほんとうに。…べし。…べき(か)。 ・奈何:どのようにしようか。どうしようか。いかにすべきか。どうすることもできない。いかんせん。

※虞兮虞兮奈若何:虞(美人)よ、虞(美人)よ、貴女をどのようにしようか。。 ・虞:〔ぐ;Yu2○〕項羽の寵姫、虞美人のこと。美人は、女官の官職名。 ・兮:…よ!…や! ここでは前出歌う時の語調を調えるというよりも、「耶」後世の「」といった、語尾に附く語気詞の働きをしている。 ・若:なんじ=あなた。同等またはそれ以下の用法。=汝、女、爾、若。 ・若何:何=「奈何」は「いかん;どうしよう」。 ・奈若何:あなたをどのようにしよう。 ・「奈何」の間に人称代詞の「若」が入る。「奈若何」。上代漢語語法の疑問文の用法。「」と「奈」とは本来別字だが、『史記』では「」が「奈」の意味で使われている。この語法で似たものとして、漢の『樂府』『箜篌引』「公無渡河,公竟渡河。 墮河而死,當公何。』があり、表現も似たものとなっている。但し、『古詩源』では「奈」字にする。

【通釈】中国、秦(しん)の滅亡後、漢の劉邦(りゅうほう)と天下の覇権を争った楚(そ)の項羽(こうう)が、紀元前202年、垓下(安徽(あんき)省霊璧(れいへき)県)で漢軍に包囲され、天運の尽きたのを悟り軍中で歌った歌。愛馬の騅(すい)と寵姫(ちょうき)虞美人(ぐびじん)を思いつつ「力(ちから)は山を抜き気は世を蓋(おお)う/時(とき)利あらずして騅逝(すいゆ)かず/騅逝かざるは奈何(いかん)すべき/虞(ぐ)や虞や若(なんじ)を奈何せん」と悲痛の思いを歌う。

【解説】蛇足になるが、項羽と虞姫との別れの場面は、古来涙を誘うものであり、詩歌となり、絵画となり、近代では京劇『覇王別姫』となり、映画『覇王別姫』となっている。また、項羽の兵家としての行為(後出の東渡の拒絶)に対しては、幾多の見方がある。杜牧の詩『烏江亭』「勝敗兵家事不期,包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊,捲土重來未可知。」がそうであり、秋瑾の詩がそうであろう。しかし、李清照の詩『絶句 烏江』「生當作人傑,死亦爲鬼雄。至今思項羽,不肯過江東。」では、その潔さをみとめていよう。江東の故地に落ちのびることを勧めたのに対し、「江東の父兄にどのような顔でもって、会うことが出来ようか。」と拒んだことである。『史記・項羽本紀』では「於是項王乃欲東渡烏江。烏江亭長船待,謂項王曰:『江東雖小,地方千里,衆數十萬人,亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船,漢軍至,無以渡。』項王笑曰:『天之亡我,我何渡爲!且籍與江東子弟八千人渡江而西,今無一人還,縦江東父兄憐而王(この王は動詞)我,我何面目見之?縦彼不言,籍(項羽のこと)獨不愧於心乎?』」とあり、その昂ぶりが二千年の時を越えて伝わってくる。もっとも、前出『史記』を詳しく読むと、虞姫と別れた項羽は、漢軍の重囲を八百の騎兵とともに夜陰に乗じて脱出したものの、三百騎にまで減り、道に迷ったあげく、農夫に道を欺かれ、沼沢地に迷い込んで、行き詰まってしまった。天運の尽きたことを悟って「吾起兵至今八歳矣,身七十餘戰,所當者破,所撃者服,未嘗敗北,遂霸有天下。然今卒困於此,此天之亡我,非戰之罪也。今日固決死,願為諸君快戰,必三勝之,爲諸君潰圍,斬將,刈旗,令諸君知天亡我,非戰之罪也。」と言った。情況からくる「天之亡我」という諦めがあったのだろう。だからこそ、烏江の畔では、笑って『天之亡我,我何渡爲!且籍與江東子弟八千人渡江而西,今無一人還,縦江東父兄憐而王我,我何面目見之?縦彼不言,籍獨不愧於心乎?』」と言えたのだろう。

なお、この詩の虞美人は、「虞兮虞兮奈若何」といわれた後、虞姫はどうなったかは、『史記』では、書かれていない。前出上記『項羽本紀』の古註で、虞美人がこの詩に答えて「漢兵已略地,四方楚歌聲。大王意氣盡,賤妾何聊生。」のみである。その分、京劇『覇王別姫』では、「漢兵が已に地を侵略したからには、足手纏いとなるわたしに死を賜れ」となり、映画『覇王別姫』では「大王快將寶劍賜予妾身」となる。そして、剣を奪い、自殺する。京劇では、虞美人がこのせりふを言う直前、覇王のために剣舞を舞う。舞い続け、たけなわになる頃、一振りの剣が踊りの中で、二本に変わり、双剣の舞になり、終わる頃には一本に戻っている。何を暗示象徴しているんか、興味深い。この京劇でも、剣を奪い、首筋を切って、自殺する。

ただ、この詩と『項羽本紀』の記述からみれば、項羽は虞美人を殺したのではないのか。数年前、関中に攻め入った劉邦は、一旦、秦の王宮の財宝や女性を得ている、そのような時代であったろうし……。

軍城早秋(嚴武)続天64

【作者】嚴武:唐の武将。字は季鷹。華州の人。肅宗の時、剣南節度使となり、吐蕃(今のチベット)を破り、礼部尚書となり、後、鄭国公に封じられた。杜甫のよい理解者であった。

【語釈】※軍城早秋:駐屯軍の本拠地の町での初秋。この詩は『全唐詩』『唐詩選』や『萬首唐人絶句』にあるが、これは『萬首唐人絶句』(巻十八)のもの。極めて似たイメージの詩に唐・王昌齡の『出塞』(『從軍行』)「秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不敎胡馬渡陰山。」がある。なお、この詩と正反対のことを詠うのが無名氏の『胡笳曲』「月明星稀霜滿野,氈車夜宿陰山下。漢家自失李將軍,單于公然來牧馬。」になる。また、漢魏・蔡文姫に『胡笳十八拍』(我生之初尚無爲)第一拍~第六、『胡笳十八拍』(日暮風悲兮邊聲四起)第七拍~第十二、『胡笳十八拍』(不謂殘生兮卻得旋歸)第十三拍~第十八拍と、『悲憤詩』一(漢季失權柄)、『悲憤詩』二(邊荒與華異)、『悲憤詩』三(去去割情戀)、『悲憤詩』七言騒体(嗟薄兮遭世患)と匈奴に拉致された悲しみを詠う。また、宋・辛棄疾は『滿江紅』で「漢水東流,都洗盡、髭胡膏血。人盡説、君家飛將,舊時英烈。破敵金城雷過耳,談兵玉帳冰生頬。想王郞、結髮賦從戎,傳遺業。」 と詠い、漢の李広の偉業を称える。なお、杜甫はこの詩に和して『奉和嚴大夫軍城早秋』「秋風嫋嫋動高旌,玉帳分弓射虜營。已收滴博雲閒戍,欲奪蓬婆雪外城。」を作った。 ・軍城:駐屯軍の根拠地である町。 ・早秋:初秋。陰暦七月。「天高く馬肥ゆる秋」のことを謂い、秋には西方異民族が放牧していた馬も、夏草をしっかりと食べた結果、しっかりと体が出来上がり、長途中原侵略に乗り出してくる季節になったことをも謂う。※昨夜秋風入漢關:昨夜、(異民族入寇の兆しである)秋風が漢民族が護るとりでに吹いてきて。 ・漢關:漢民族が護る山間の道のとりで。※朔雲邊雪滿西山:北方の異民族の地の雲や辺疆に降る雪が(チベットと境界を接している)蜀の国の西の方の山に満ちてきた。『全唐詩』や『唐詩選』は、「朔雲邊月滿西山」とする。 ・朔雲:〔さくうん;shuo4yun2●○〕北方のえびすの地の雲。北方の雲。 ・邊雪:辺疆に降る雪。「邊月」ともする。その場合は、辺疆に出る月。 ・西山:前出・杜甫の『奉和嚴大夫軍城早秋』でいう「滴博」「蓬婆」のことか。『中国歴史地図集』第五冊 隋・唐・五代十国時期(中国地図出版社)65-66ページの「唐 剣南道北部」の維州(現・四川省西部)にあるというが、見付けられなかった。

※更催飛將追驕虜:「飛将軍」と呼ばれた将軍・李廣をかさねてうながして、驕り昂ぶっている異民族を追い詰めさせて。 ・更催:かさねてうながす。ますますうながす。前出・王昌齡の『出塞』(『從軍行』)では「但使龍城飛將在,不敎胡馬渡陰山。」に該る。 ・催:(人を)うながす。せきたてる。もよおす。使役的の雰囲気が濃いようだ。 ・飛將:前漢の名将軍・李廣(李広)のこと。しばしば匈奴を破り、匈奴より「飛将軍」と呼ばれたことによる。 ・追:おう。追撃する。 ・驕虜:〔けうりょ;jiao1lu3○●〕驕り昂ぶっている異民族。天驕。驕り高ぶつている胡。傲慢な異民族。南宋・陸游は『識媿』で「幾年羸疾臥家山,牧竪樵夫日往還。至論本求編簡上,忠言乃在里閭間。私憂驕虜心常折,念報明時涕毎潸。寸祿不沽能及此,細聽只益厚吾顏。」、南宋・張元幹は『賀新郎』で「曳杖危樓去。斗垂天、滄波萬頃,月流煙渚。掃盡浮雲風不定,未放扁舟夜渡。宿雁落、寒蘆深處。悵望關河空弔影,正人間、鼻息鳴鼓。誰伴我,醉中舞。 十年一夢揚州路。倚高寒、愁生故國,氣呑驕虜。要斬樓蘭三尺劍,遺恨琵琶舊語。謾暗澀、銅華塵土。喚取謫仙平章看,過溪、尚許垂綸否。風浩蕩,欲飛舉。」と使う。※莫遣沙場匹馬還:(砂煙が起ち上がる)戦場から(敵の軍馬を)一匹たりとも還(かえ)させないのだ。 ・莫遣:(…に)…させるな。(…をして)…しむるなかれ。前出・王昌齡の『出塞』(『從軍行』)では「但使龍城飛將在,不敎胡馬渡陰山。」。に該る。 ・遣:〔けん;qian3〕…させる。(…をして…せ)しむ。つかはして…せしむ。使役の助字。≒令、使。 ・沙場:〔さじゃう;sha1chang2○○〕(砂煙が起ち上がる)戦場。戦いの場は砂漠地帯などの乾燥した原野が多く、乾燥して砂埃が立つ原野。戦場は、塵土飛揚し、飛沙走石となるため、戦場の比喩として使われる。この語に、砂漠、すなわら等の意はない。漢魏・蔡文姫の『胡笳十八拍』の第十七拍に「十七拍兮心鼻酸,關山阻修兮行路難。去時懷土兮心無緒,來時別兒兮思漫漫。塞上黄蒿兮枝枯葉干,沙場白骨兮刀痕箭瘢。風霜凜凜兮春夏寒,人馬飢豗兮筋力單。豈知重得兮入長安,歎息欲絶兮涙闌干。」とあり、唐・王翰の『涼州詞』に「葡萄美酒夜光杯,欲飮琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回。」とある。唐・張喬の『宴邊將』に「 一曲涼州金石淸,邊風蕭颯動江城。坐中有老沙場客,橫笛休吹塞上聲。」とある。 ・匹馬:〔ひっぱ;pi3ma3●●〕一匹の馬。盛唐・岑參の『送崔子還京』(送人還京)に「匹馬西從天外歸,揚鞭只共鳥爭飛。送君九月交河北,雪裏題詩涙滿衣。」とある。 ・還:出かけていた者がくるりと向きを変えてもどる。

【通釈】昨夜は秋風がわが城塞にも吹き、北の蛮地にわく雲、辺境を照らす月の光が西山の峰々に満ちわたった。今度こそ、わが信頼する勇将をして蛮族どもを徹底的に追撃するつもりだ。砂漠の戦場を駆け巡る蛮族の騎馬を、一匹たりとも生きて帰してはならない。

元二の安西に使するを送る(王維)天75(未完成)

【作者】

同時代の詩人李白が”詩仙”、杜甫が“詩聖”と呼ばれるのに対し、その典雅静謐な詩風から詩仏と呼ばれ、南朝より続く自然詩を大成させた。韋応物、孟浩然、柳宗元と並び、唐の時代を象徴する自然詩人である。とりわけ、王維はその中でも際だった存在である。画についても、“南画の祖”と仰がれている。

【語釈】

【通釈】

【解説】

此の道や(未完成)

【作者】

【語釈】

【通釈】

【解説】

雁を聞く(韋 応物)続天38(未完成)

【作者】

【語釈】

【通釈】

【解説】

香炉峰下の山居(白居易)地89

【作者】白 居易(はく きょい、772年(大暦7年) - 846年(会昌6年))は、中唐の詩人。字は楽天。号は酔吟先生・香山居士。弟に白行簡がいる。

772年、鄭州新鄭県(現河南省新鄭市)に生まれた。子どもの頃から頭脳明晰であったらしく、5~6歳で詩を作ることができ、9歳で声律を覚えたという。

彼の家系は地方官として役人人生を終わる男子も多く、抜群の名家ではなかったが、安禄山の乱以後の政治改革により、比較的低い家系の出身者にも機会が開かれており、800年、29歳で科挙の進士科に合格した。35歳で盩厔県(ちゅうちつけん、陝西省周至県)の尉になり、その後は翰林学士、左拾遺を歴任する。このころ社会や政治批判を主題とする「新楽府」を多く制作する。

815年、武元衡暗殺をめぐり越権行為があったとされ、江州(現江西省九江市)の司馬に左遷される。その後、中央に呼び戻されるが、まもなく自ら地方の官を願い出て、杭州・蘇州の刺史となり業績をあげる。838年に刑部侍郎、836年に太子少傅となり、最後は842年に刑部尚書の官をもって71歳で致仕。74歳のとき自らの詩文集『白氏文集』75巻を完成させ、翌846年、75歳で生涯を閉じる。

詩風:

白居易は多作な詩人であり、現存する文集は71巻、詩と文の総数は約3800首と唐代の詩人の中で最多を誇り、詩の内容も多彩である。若い頃は「新楽府運動」を展開し、社会や政治の実相を批判する「諷喩詩(風諭詩)」を多作したが、江州司馬左遷後は、諷喩詩はほとんど作られなくなり、日常のささやかな喜びを主題とする「閑適詩」の制作に重点がうつるようになる。このほかに無二の親友とされる元稹や劉禹錫との応酬詩や「長恨歌」「琵琶行」の感傷詩も名高い。

いずれの時期においても平易暢達を重んじる詩風は一貫しており、伝説では詩を作るたび文字の読めない老女に読んで聞かせ、理解できなかったところは平易な表現に改めたとまでいわれる(北宋の釈恵洪『冷斎詩話』などより)。そのようにして作られた彼の詩は、旧来の士大夫階層のみならず、妓女や牧童といった人々にまで愛唱された。

日本への影響:

白居易の詩は中国国内のみならず、日本や朝鮮のような周辺諸国の人々にまで愛好され、日本には白居易存命中の承和5年(838年)に当時の大宰少弐であった藤原岳守が唐の商人の荷物から“元白詩集”(元稹と白居易の詩集)を見つけてこれを入手して仁明天皇に献上したところ、褒賞として従五位上に叙せられ、同11年(844年)には留学僧恵萼により67巻本の『白氏文集』が伝来している。平安文学に多大な影響を与え、その中でも閑適・感傷の詩が受け入れられた。菅原道真の漢詩が白居易と比較されたことや、紫式部が上東門院彰子に教授した(『紫式部日記』より)という事実のほか、当時の文学作品においても、『枕草子』に『白氏文集』が登場し、『源氏物語』が白居易の「長恨歌」から影響を受けていることなどからも、当時の貴族社会に広く浸透していたことがうかがえる。白居易自身も日本での自作の評判を知っていたという。

禅僧との交流:

白居易は仏教徒としても著名であり、晩年は龍門の香山寺に住み、「香山居士」と号した。また、馬祖道一門下の仏光如満や興善惟寛らの禅僧と交流があった。惟寛や、浄衆宗に属する神照の墓碑を書いたのは、白居易である。

『景徳傳燈録』巻10では、白居易を如満の法嗣としている。その他、巻7には惟寛との問答を載せ、巻4では、牛頭宗の鳥窠道林(741年 - 824年)との『七仏通誡偈』に関する問答が見られる。但し、道林との有名な問答は、後世に仮託されたものであり、史実としては認められていない。

【語釈】

日高:太陽が高く昇(った)睡足:睡眠が充分である猶:それでも。まだ。やはり。なおも。すら。さえ慵起:起きるのが億劫である。物憂げに起きあがる。ここは、前者の意慵:なまける。おっくう。めんどうくさい小閣:小さな建物。自宅の建物の謙譲語。小さい高殿。また、婦女の部屋重衾:ふとんを重ねる不怕:恐くない。恐れない。遺愛寺:香炉峰の北方にある寺欹枕:枕をかたむける。まくらをそばだてる。枕を歪めて、耳のところを開けて、枕をあてがっているさま。寒さのために、蒲団に寝たままで聴く姿勢のことになる欹:一方に傾ける聽:念を入れて詳しく聞く。うかがう。匡廬:盧山の別名。周代に仙人の匡俗(字は君平)が隠れ棲んだ事に因る逃名:名誉、名声を得ないように努める。司馬:当時の作者の官職。白居易の『琵琶行・序』「元和十年,予左遷九江郡司馬。」や『琵琶行』「淒淒不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。座中泣下誰最多,江州司馬青衫濕。」にもいう仍爲:やはり…である。なお…である。依然として…である送老:老いの日々を送る。老後を過ごす官:官職。心泰:心がやすらかである。心がのどかである身寧:からだが寛いでいる是:…は(が)…である歸處:おさまるところ。安住の地故郷:白居易自身でいえば鄭州(現・河南省新鄭県)か太原(現・山西省)になろうが、ここで長安といっているのは、やはり、官職の根拠地である帝都を官僚としての故郷と思い定めているのだろう。「安」字は韻脚でもある何獨:どうして…だけになろうか。なんぞひとり在:…にある長安:ここでは、みやこ、帝都、中央、の意で使われている

【通釈】

太陽が高く昇る(時まで寝ていたので)睡眠が充分であるのに、それでもまだ、起きあがるのに億劫(おっくう)である。小さな建物で、しとねを重ねているので、寒気は恐くない。遺愛寺の鐘の音は枕を斜めにして(枕と頭の間に隙間を作って、音が聞こえるようにして、蒲団に入ったままで)聴き。香炉峰の雪のさまは、簾(窓の覆い。カーテン)をはねあげて、部屋の窓越しに眺めている。ここは我が国の清少納言の『枕草子』にも出てくるところ。スダレをはねあげる。スダレを払う。雪を見るために、雪を踏みしめて出て行くのではなくて、部屋の窓越しに眺めるということ。前出「欹枕聽」と同様に、寒さでものぐさになっている態度をいう。匡廬と呼ばれる盧山とは、つまり、名誉、名声を得ないように努めるところである。司馬の官職は、やはり老いの日々を送る官職になる。心がやすらかで、からだが寛げるところが、おさまるべき安住の地である。故郷とは、どうして都の長安だけになろうか。 。

【解説】

香炉峰下新卜山居草堂初成偶題東壁:香爐峰の下に、新たに山居する草堂に相応しい所を占って(建築し)、落成したので偶(たまた)ま詩が出来たので東壁に書いて掲げた。似たものに、白居易の『香鑪峰下新置草堂即事詠懷題於石上』「香鑪峯北面,遺愛寺西偏。白石何鑿鑿,淸流亦潺潺。有松數十株,有竹千餘竿。松張翠傘蓋,竹倚青琅。其下無人居,惜哉多歳年。有時聚猿鳥,終日空風煙。時有沈冥子,姓白字樂天。平生無所好,見此心依然。如獲終老地,忽乎不知還。架巖結茅宇,壑開茶園。何以洗我耳,屋頭飛落泉。何以淨我眼,砌下生白蓮。左手攜一壺,右手挈五弦。傲然意自足,箕踞於其間。興酣仰天歌,歌中聊寄言。言我本野夫,誤爲世網牽。時來昔捧日,老去今歸山。倦鳥得茂樹,涸魚返淸源。舍此欲焉往,人間多險艱。」がある。 ・香爐峰:廬山の北の峰の名。現・江西省九江県西南にある廬山の北峰。峰より雲気が立ち上るさまが香炉に似ているところからそう呼ばれた。『後漢書・揚州・廬江』の古註に「釋慧遠廬山記略曰:『東南有香爐山,其上氛若香煙。西南中石門前有雙闕,壁立千餘仞,而瀑布流焉。』」とある。遺愛寺と香炉峰については、「廬山有四座香爐峰:一在山北東林寺南,稱“北香爐峰”;一在山南秀峰寺後,稱“南香爐峰”;一在呉障嶺東,稱“小香爐峰”;一在凌霄峰西南,稱“香爐峰”。白居易《廬山草堂記》所指爲北香爐峰。遺愛寺在(北)香爐峰的北面。白居易曾在遺愛寺之南、香爐峰以北建造了“遺愛草堂”(即白居易草堂)。遺愛草堂附近有一處景觀,他に同様な詩「白鷺」(続天204)がある。

偶成(朱熹)天67

【作者】作者不詳 朱熹(朱子)の漢詩だとされていた。現在のところ、本来の作者である可能性が最も高いのは観中中諦であり、朱熹が作者である可能性は最も低い。→【解説】参照

【語釈】偶成詩→偶(たまたま)できあがった詩。これと同様の発想と謂えるものは、古くは、漢樂府『長歌行』(青青園中葵)があり、唐・杜秋娘『金縷曲』(勸君莫惜金縷衣)、宋・朱熹『勸學文』(勿謂今日不學而有來日)、明・文嘉『明日歌』(明日復明日)等がある。

少年易老学難成→年若い者はすぐに歳を取りやすい(もので)。 句中の対で、「少年易老」と「學難成」に分かれ、次のようになる。少年→年若い者。易老→年をとりやすい。簡単に歳を取る。難成→成就することが難しい。 一寸光陰不可軽→わずかな時間軽んじててはいけない。一寸→わずかな量のこと。光陰→時間の経過をいう。不可→…ことはできない。…てはいけない。不可能の表現、禁止の表現。未覚池塘春草夢→池の堤に春草の萌える頃、楽しくまどろんでいた(ばかりなのに)。未覺→まだ目覚めていない。池塘→池の堤。 春草夢→(池の堤に)春草の萌える頃、楽しくまどろんだ(はかない)夢。階前梧葉已秋声→(時間はあっという間に経過して、)もう秋の気配がしのびよっている。歳月は、素速く過ぎ去ってゆくことをいう。階前→きざはしの前の。階段の前。中国の建物は土間で、床が少し高くなっており、部屋の入り口の前は二、三段の階段があり、その前を云う。日本風に謂えば、「入り口の外」「部屋の外」「庭先」「玄関先」という雰囲気。梧葉→アオギリの葉。「梧桐」は物事の凋落を表す時に使う常套表現。已すでに。とっくに。秋聲→秋の風音をたてている。秋の気配になる。

【通釈】若いときはうつろいやすく、学問を成すことは難しい。僅かな時間さえも軽んじてはいけない。池のほとりの春草が萌え出る夢も覚めぬうちに、もう庭先の青桐の葉が秋の訪れを告げているのだから。

【解説】 朱熹の詩文集にこの作品は見当たらない。そのことはかなり以前から問題になっていたが、平成年代に入ってから、近世以前のいくつかの詩文集に、ほぼ同じ内容の詩が、異なる題と作者名を伴って収録されていることが指摘されるようになった。

まず、柳瀬喜代志によって、近世初期に禅僧の滑稽詩を集めた『滑稽詩文』(『続群書類従』所収)に、「寄小人」という題で、この詩が収録されていることが指摘された[1]。作者名は記されていない。転句が「未覺池塘芳草夢」となっている点が、「偶成」と異なっている。柳瀬の説によると、題の「小人」は「年若い僧」を意味し、起句の「少年」は「寺院にあずけられた俗人の子弟、あるいは幼少にして出家し僧を目指している男児」であると共に、僧侶の性愛の対象である稚児の意をも含んでいる。それ故この詩は、年若い僧に対して「君の稚児さんは老け易いが、君の学業成就は難しい」、だから男色と学問とにその若い時を惜しんで過ごしなさいと勧める詩意を成す滑稽詩だという。

一方、これが朱熹の作品として登場するのは、明治時代の日本の漢文教科書からである[1]。まず、明治34年(1901年)の宮本正貫編『中学漢文読本』(文学社)に「七絶 朱熹」、同年の国語漢文同志会編『中学漢文読本』(六盟館)には「逸題 朱熹」として収録されている。その後の漢文教科書にも朱熹作として収録されているが、題は「詩」「少年易老」などとなっていることがある。明治38年(1905年)の国語漢文研究会編『新編漢文教科書』(明治書院)に「偶成 朱熹」として掲載され、以後の多くの教科書もそれを踏襲するようになった。この時期は明治政府によって学校教育の拡大施策が行われており、そのために適当な教材を求めていた教科書編纂者がこの詩を朱熹作の勧学詩と見立てて採択したかと、柳瀬は推測している。

次いで、岩山泰三が、元和9年(1623年)成立の『翰林五鳳集』(『大日本仏教全書』所収)巻三七に、惟肖得巌作の「進学軒」という題で収録されていることを指摘した。これも転句は「未覺池塘芳草夢」である。『翰林五鳳集』は南北朝時代から近世初期に至る五山詩を集成したもので、惟肖(1360~1437)も室町時代前期の著名な五山詩僧である。「~軒」は寮舎(禅寺や塔頭の中に建てられた各種の寮を有する公的建造物)を示す。題から韓愈の「進学解」を踏まえた勧学の詩と解釈でき、「寄小人」は、これが後に滑稽詩に改変されたかと、岩山は推測している。

また、花城可裕が、『琉球詠詩』(ハワイ大学・ハミルトン図書館・宝玲文庫所蔵)に、蔡温(具志頭文若)の作として収録されていることを指摘した。転句はやはり「未覺池塘芳草夢」で題はない。蔡温(1682~1761)は琉球第一の政治家と称された人物であり、花城は「このような教訓的な内容の詩を示して誰もが納得するのは、明治においては朱熹であり、琉末の琉球では蔡温であった」という。

更に、朝倉和が、観中中諦の『青嶂集』(相国寺刊・梶谷宗忍訳注『観中録・青嶂集』所収)に、「進学斎」という題で収録されていることを指摘した。現在のところ、この作品の最古のテキストである。これは転句が「枕上未醒芳草夢」となっている。「進学斎」とは書斎の名であり、張耒の「進学斎記」(『事文類聚』所収)を踏まえた勧学の詩とみられる。観中(1342~1406)は惟肖の先輩の五山僧であり、惟肖には先輩の作品などをメモした選集も残されているので、この作品もそうしたものが惟肖の作品と混同されて『翰林五鳳集』に収録されたのではないかと、朝倉は推測している。

以上の作品を、収録されたテキストの年代順に整理すると、1.観中中諦「進学斎」(『青嶂集』)、2.惟肖得巌「進学軒」(『翰林五鳳集』)、3.「寄小人」(『滑稽詩文』)、4.蔡温(『琉球詠詩』)、5.朱熹「七絶」「逸題」「偶成」など(『中学漢文読本』『新編漢文教科書』など)となる。また本文は、転句が「枕上未醒芳草夢」のもの(1)、「未覺池塘芳草夢」のもの(2、3、4)、「未覺池塘春草夢」のもの(5)に分かれる。現在のところ、本来の作者である可能性が最も高いのは観中中諦であり、朱熹が作者である可能性は最も低い。

なお、この詩が百年近く朱熹の作として流布し、近年になって上記のような資料が発見されるようになったのは、それまで日本漢文、特に五山文学の研究が遅れていたことによる。この分野の研究の進展によって、今後更に新たな資料が発見される可能性も考えられる。

黄鶴楼(崔 顥)地87

【作者】崔 顥(さい こう、? - 754年)は、中国盛唐の詩人。汴州(現・河南省開封市)の人。

若い頃は素行が悪く、博打や酒に溺れ、美人を選んでは妻とするが飽きるとすぐ離縁し、4、5回も妻を変えたという。江南の各地を旅した後、723年(開元11年)に進士に及第。若い頃は軽薄で浮艶な詩を詠んだが、開元年間の後期、太原(現山西省太原市)の河東節度使の幕僚となる。この時の辺境での経験から、気骨に富む作風へ変わった。天宝年間の始めごろ、太僕寺の丞となり、尚書省吏部司勲員外郎(従六品上)に至り、754年(天宝13載)に死去。

【語釈】黄鶴楼→湖北省武昌(現・武漢)の西南 の蛇山北黄鵠(長江右岸)ににある楼の名。昔人已乗白雲去→昔の人は、すでに白雲に乗って去り。 ・昔人→昔の人。老人が酒代の代わりに店の壁に黄鶴を描き、やがてその黄鶴にまたがって白雲に乗って去っていった伝説上の人を指す。已→とっくに。すでに。「すでに」は「乗って(…去り)」にかかる。白雲→道士が乗った雲のことであり、後出「白雲」の趣きも漂わせている。 ・去→さる。行く。此地空餘黄鶴楼→この地・武昌には(人は去って、建物の)黄鶴楼だけがむなしく残っている。此地→湖北省武昌の西南 の蛇山北黄鵠。空餘黄鶴樓→仙人と黄鶴は飛び去って、記念の建物の黄鶴楼だけがむなしく残っている。空餘→無駄に残っている。餘→残る。遺る。黄鶴一去不復返:黄鶴は一たび去って、二度とは引き返してこなかった。不復→二度とは…ない。一度めは有ったが、二度目はないこと。ここでは、一度行ったきりで還ってこないこと。返→引き返す。元へ戻る。白雲千載空悠悠→白雲が(爾後)千年間、空しく長くゆったりと時間が過ぎていった。白雲→白い雲。「移ろう人間の世」に対して、「不変の自然」という意味合いとともに、人間世界を離れた、超俗的な雰囲気を持つ語で、仏教、道教では、「仙」「天」の趣を漂わせる。ただの白い雲ではない。千載→千年。悠久の間。空→むなしく。何事もなく。無意。 悠悠→長く久しいさま。ゆったりと落ち着いたさま。(時間的、空間的に)遠く遙かなさま。限りないさま。晴川歴歴漢陽樹→晴れわたった川(向こう)には、くっきりと(対岸の)漢陽の町の樹木が(見えている)。 晴川→水面が晴れわたって、遠くまで見える川。靄のかかっていない川。雨上がりで、晴れわたって、遠くまで見える川。ここでは、晴れ渡った長江を指し、長江右岸から対岸の漢陽を眺めている。歴歴→はっきりとしている。くっきりとしている。 漢陽樹→対岸(長江左岸)の漢陽の町 の樹木。亀山あたりがはっきりと眺められるということ。対岸(左岸:漢陽)には「晴川閣」ができ、今はその隣に「晴川飯店」が出来ている。芳草萋萋鸚鵡洲→春の草花は中州の鸚鵡洲(あうむしゅう)に茂っている。芳草→かぐわしい草花。 萋萋→草が生えそろっているさま。草が茂って伸びているさま。鸚鵡洲→武漢西南の長江にある中洲。後漢末、江夏の太守・黄祖の長子・射がここで鸚鵡を献じられた事による。遙か北寄りに「鸚鵡花園」など名残を留めた施設名があるが位置がずれている。「晴川歴歴漢陽樹」と詠んだのは西の方を眺めてのことで、「芳草萋萋鸚鵡洲」の方は、そこから視線を左側、南の方に向けていった。日暮郷関何処是→日暮れ時に、故郷の(空は)どちらの方がそれになるのか。 日暮→ひぐれ。日が暮れる。鄕關→村の入り口にある門。転じて、ふるさと。 何處→どこ(が)。是→そうである。煙波江上使人愁→夕靄の立ち籠める川面は、人を郷愁に駆り立てる。煙波→夕靄(ゆうもや)で霞(かす)む波。靄(もや)の立ち籠めた水面。遠く広い水面が煙ったように波立っているさま。江上→川の水面。川の畔。 使人愁:→人を愁いを起こさせる。使人→人に…させる。使役表現。

【通釈】既に仙人は黄鶴に乗って去り、 後には空しく黄鶴楼が残ているだけだ。 黄鶴は一度飛び去ると帰ってくることはなかった。それから、空には白雲が千年も悠々と浮かんでいる。晴れた川の向こうには漢陽の街の木がはっきりと みえる。鸚鵡という中州には香料になる植物が青々と茂っている。日暮れ、我が故郷の関(門)はどの辺かと見るが 川の上に掛かったもやで私の心は 哀しくなるばかりだ。

【解説】黄鶴楼には、以下のような伝承が残っている。昔、辛氏という人の酒屋があった。そこにみすぼらしい身なりをした仙人がやってきて、酒を飲ませて欲しいという。辛氏は嫌な顔一つせず、ただで酒を飲ませ、それが半年くらい続いた。 ある日、道士は辛氏に向かって「酒代が溜まっているが、金がない」と言い、代わりに店の壁にみかんの皮で黄色い鶴を描き、去っていった。 客が手拍子を打ち歌うと、それに合わせて壁の鶴が舞った。そのことが評判となって店が繁盛し、辛氏は巨万の富を築いた。その後、再び店に仙人が現れ、笛を吹くと黄色い鶴が壁を抜け出してきた。仙人はその背にまたがり、白雲に乗って飛び去った。辛氏はこれを記念して楼閣を築き、黄鶴楼と名付けたという。

現在の黄鶴楼は19世紀当時の姿を参考にして1985年に再建されたもので、高さは約51.4メートルある。

蛇山とともに観光地として整備されている。敷地内に入場すると黄鶴楼前に広場があり、ここで記念撮影をする観光客が目立つ。少し進むと右側に黄鶴楼への入口があり、手動改札を経て楼閣内に入ることができる。階段で最上階の5階まで昇ることができる。また、エレベーターも設置されている。楼閣内には建築当初を再現した部屋や、美術品をはじめとした展示物があり、無人案内機にて日本語でも解説や案内を聞くことができる。

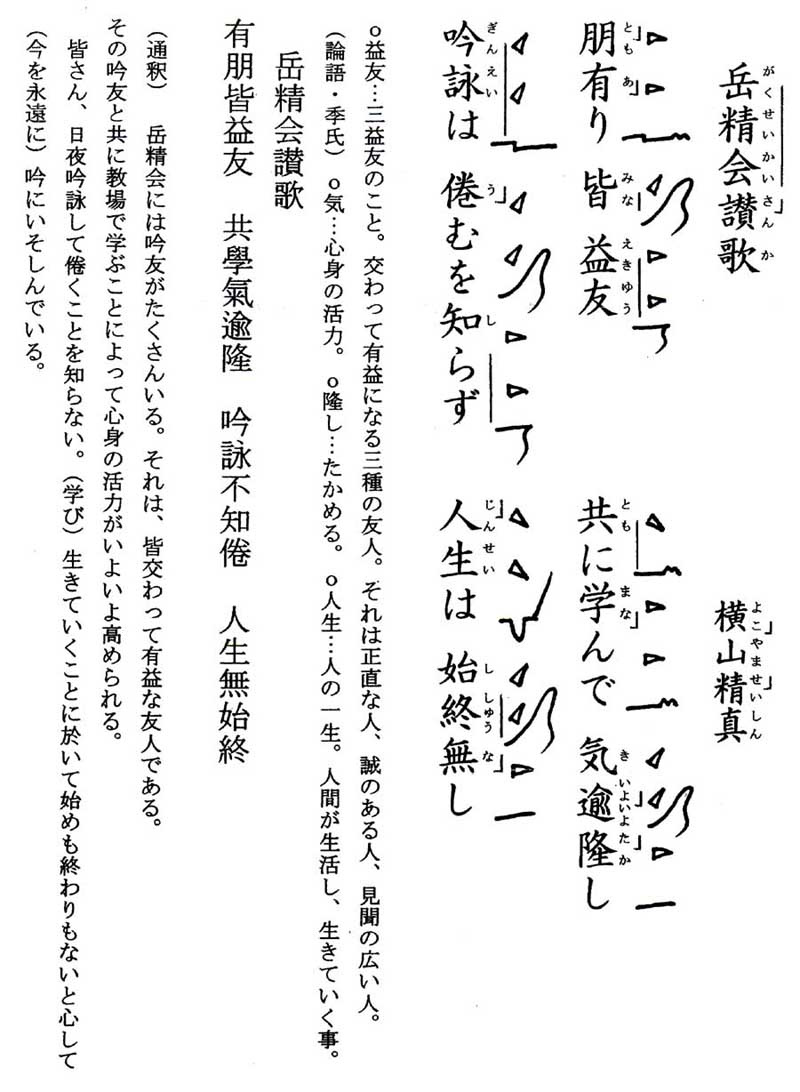

岳精会讃歌(横山精真)

【作者】 岳精流宗家 横山

昭和22年4月17日長崎県佐世保市生まれ

和46年12月製薬会社北九州勤務時代に詩吟に原精龍氏に師事し岳精会会員となる

和61年岳精流日本吟院の宗嗣に就任

平成18年横山岳精より宗家を継ぎ、二代目宗家となる

閑遊(大窪詩仏)地33

【作者】

(少年期)

詩仏が10歳の頃、隣家が火事となり大騒動になっていても、それに気付かず読書しつづけたという逸話が残っている。 父の大窪宗春光近は桜岡家の婿養子となったが離縁になり、詩仏を引き取って実家のある常陸国多賀郡大久保村に戻った。このため詩仏も大窪姓に復する。代々大窪家は医を生業としており、宗春は田舎で身を沈めることを潔しとしなかったため、数年後単身で江戸にて小児科医を開業する。江戸では名医として評判となり大いに繁盛した。

(修業時代)

詩仏は15歳頃、江戸日本橋新銀町で開業する父の元に身を置き、医術を学び、剃髪し宗盧と号した。21歳頃より山本北山の門人 山中天水の塾 晴霞亭に通い儒学を学び、市河寛斎の江湖詩社にも参加して清新性霊派の新風の中、詩作を始める。24歳のとき父が亡くなるが、医業を継がず詩人として身を立てる決意をする。同年、師の天水が33歳の若さで早世し、中野素堂の紹介で山本北山の奚疑塾に入門する。

(活動期)

25歳の時、市河寛斎が富山藩に仕官した後、江湖詩社に活気がなくなってくると、先輩の柏木如亭と向島に二痩社を開いた。詩仏の別号 痩梅、如亭が痩竹と号したことに因んだ命名である。この二痩社には百人を超える門人が集った。その後、自らの詩集や啓蒙書などを活発に刊行する。また各地を遊歴し、文雅を好む地方の豪商などに寄食しながら詩を教え、書画の揮毫などで潤筆料を稼いだ。その足跡は東海道、京都、伊勢、信州、上州に及ぶ。

(絶頂期)

文化3年3月、39歳の時丙寅の火災と呼ばれる江戸の大火に罹災。家を焼失した詩仏は復興費用の捻出のため画家の釧雲泉と信越地方に遊歴し、秋に帰ると神田お玉ヶ池に家を新築、詩聖堂(現 東京都千代田区岩本町2丁目付近)と称した。しだいに訪問客が増え、それにともなってこの詩聖堂に度重なる増築を加え、豪奢な構えとなっていく。文化7年正月、『詩聖堂詩集初編』を出版し、江戸詩壇の中で確固たる地位を築く。この頃、頼山陽などと交流する。

(晩年)

晩年の詩仏は江戸詩壇の泰斗として敬われ、交友も活発であったがかつての華やかさは次第に失われていった。また肉体的にも衰えが目立ち、65歳 秋田に旅した帰路には脚気が悪化し養子の謙介に迎えに来てもらわねばならなかった。 天保8年2月(1837年)、自宅で没する。享年71。浅草松葉町の光感寺に葬られる。後に藤沢市本町に改葬された。

【語釈】淡靄→うすもや。軽靄ともいう。 雨後天→雨上がりの空。 閑遊→のんびりと遊ぶ。あてもなくふらりふらりと遊歩すること。 於我→私にとって。閑遊を楽しもうとする作者にとって、待たずに花が散る無風流を嘆いて “於我” と強調した。 軽薄→考えがあさはかで、誠が無い事。 飛絮→風に舞う柳のわた。比人→人に比べて。人は風流人。風騒の人。 尤→とりわけ、ほかと違って。 放顛→自由奔放できちがいじみている。風狂なさまをいう。 漸→だんだんと、少しずつ。 到平→平明なものになる。老境に至るに従い、平明淡白な詩風に移り行くことを言う。 愛淡→平明な詩境に至ったのは淡白を愛する事が原因である。 聊→わずかばかり。前句の漸に対していった。 添年→年を加える。年を重ねる。 近来→近頃。この頃。 自覚→我が身を以って知覚する。身を以って老境を感じ取る。 春無味→春に興味を感じない。老境に到り淡白を好み、華やかな春に味覚を得られなくなったことをいう。 一酔→ひとたび酔うと。 昏々→うとうと気分がぼんやりとしたさま。酔って朦朧となったさま。

【通釈】うすもやが立ち込め、そよ風が心地よく吹く雨上がりの空、のんびりと散歩を楽しもうと時にまた江辺に足を向けた。私を待たないで花は散ってしまい、なんと軽薄なことだ。風に舞う柳のわたは風騒の人よりさらに風狂である。この頃作る詩がようやく平明になったのは、淡白を愛するようになったからだろう。酒もまた、わずかに量を減じたのは年を加えて老境に到ったからだろう。近頃は、春に味わいを感じなくなってきたので、ひとたび酔うともうろうとなり、眠ろうと思うだけである。

【解説】 この詩は作者が晩年に江戸を去り、秋田藩に仕えてから作ったものと考えられる。「詩聖堂詩集 巻五」に掲載されていて、七十歳を越えてからの晩年の詩である。春の頃、花の散るのを見ては涙し、柳のわたの乱れ舞うのを見ては心動かした多感な昔を思い出し、懐旧の情に駆り立てられたものであろう。前半は春の華やかなにぎわいを叙述し、風狂の世界にひたっていた若い頃と少しも変わらぬ世界を描き出し、後半は老年に到って、春に賑わいにも超然として淡白な心境になった自分を詠じている。

同題「閑遊」が「詩聖堂詩集 巻三」に掲載。六十歳代のものである。

短策 寛鞋 此の身に随う

閑遊の時節 芳辰に及ぶ

立春 以後 已に一月

社日之前 猶二旬

残雪の余寒 梅の気力

軽煙 微雨 柳の精神

風光 許すが如く良く愛するに堪え

世上 唯真賞の人無し

【鑑 賞】大窪詩仏がいた江湖社の市河寛斎は、詩仏の詩集 『詩聖堂詩集』 の序に、詩仏のことを、「北に信越に遊び、西に京攝に渉る。その間の名山景勝、足跡の至る処、題詠はほとんどあまねし。みな奇を捜り、怪をえぐりて、至妙に造詣す」と、書いている。江戸の神田お玉が池で詩聖堂を開いていた頃は、この序のとおり、詩仏は目に触れるものほとんどを題材として、多くの詩を作った。当時は、情熱的で、夢を追うような詩を沢山残している。だが、六十歳を数え、秋田藩に仕えてからは枯淡、静寂な詩が目立つ。この詩も、秋田に移ってからの作品で、若いときの自弁を振り返り、淡々と自らの心情を述べているあたり、枯淡の味を感じさせる。

祇園精舎(平家物語の一節)人59

【平家物語】鎌倉時代に成立したと思われる、平家の栄華と没落を描いた軍記物語である。保元の乱・平治の乱勝利後の平家と敗れた源家の対照、源平の戦いから平家の滅亡を追ううちに、没落しはじめた平安貴族たちと新たに台頭した武士たちの織りなす人間模様を見事に描き出している。和漢混淆文で書かれた代表的作品であり、平易で流麗な名文として知られ、「祇園精舎の鐘の声……」の有名な書き出しをはじめとして広く知られている。

【祇園精舎】(最左の写真)(ぎおんしょうじゃ、正式名:祇樹給孤独園精舎)にあった寺院で、釈迦が説法を行ったとされる場所。天竺五精舎(釈迦在世にあった五つの寺院)の一つ。名称の意味は「ジェータ太子の森」 (祇陀太子) と、「身寄りのない者に施しをする」 という言葉を並置した物であり、以下の由来による。インドのシュラーヴァスティーにスダッタ(須達多)という、身寄りのない者を憐れんで食事を給していたため、人々から「給孤独者 と呼ばれていた富豪がいた。ある日、スダッタは釈迦の説法を聞いてこれに帰依し、彼に説法のための寺院を寄付しようと思い立った。そして見つかった土地が、ジェータ太子の所有する森林であった。その土地の譲渡を望むスダッタに対して、ジェータ太子が「必要な土地の表面を金貨で敷き詰めたら譲ってやろう」と戯れで言った。しかし、スダッタが本当に金貨を敷き詰め始めたため、ジェータ太子は驚いて、そのまま土地を譲渡し更に自らも樹木を寄付して、寺院建設を援助した。これため、この僧園はジェータ太子と給孤独者スダッタ両者の名を冠して祇樹給孤独園と呼ばれ、そこに建てられた精舎を祇樹給孤独園精舎と称するようになった。

一帯は歴史公園に指定されている。公園内には釈迦が説法を行った場所とされる香堂(ガンダクティ 、釈迦が寝食を行っていたとされる場所、中央の写真)やストゥーパなどが残されている。また園内には、仏教において二番目に尊いとされる菩提樹、阿難菩提樹(最右の写真)がある。北インドの仏教徒にとって、祇園精舎は聖地の一つとして重要な位置を占めているが、その中でもガンダクティが最も重要とされる。

【大意】祇園精舎の鐘の響きは、全ての作られたものは一定の状態に留まらず移り変わるという「諸行無常」の精神を語っている。釈迦がなくなる時に枯れたという沙羅双樹の花の色は、勢い栄えるものも必ず滅びる「盛者必衰」の道理をあらわしている。おごり昂ぶる者も長く続くためしはない。ただ春の夜の夢のように、はかないものである。勢いの盛んな者も最終的には滅びてしまう。まるで風の前の塵のようなものだ。遠く異国(中国)の歴史を見ると、秦の趙高、漢の王莽、梁の朱忌、唐の禄山、これらはかつての君主や主人が行っていた政治に背き、好き勝手な楽しみにふけり、周囲が諌めるのにも耳を貸さず、天下が乱れていくのにも気づかず、民衆が嘆き悲しむことも知らなかったために、その権力は長続きせず、ほどなくして衰えていった。近く本国の歴史を紐解くと、承平の将門、天慶の純友、康和の義親、平治の信頼、これらは奢ることも昂ぶる心も皆それぞれであったが、最近の例で言えば、六波羅の入道、先の太政大臣、平の清盛公だ。その様子を伺うにつけても、想像も及ばず、また言葉で表現することもできないほど、すさまじいことであった。その先祖を訪ねてみれば、第50代桓武天皇の第五皇子、葛原親王から数えて9代目の後胤にあたる讃岐守平正盛の孫であり、刑部卿平忠盛の嫡男である。葛原親王の御子、高視王は無位無官のままお亡くなりになった。その御子高望王の代で、はじめて「平」の姓をたまわって上総介とおなりになって以来、にわかに皇族を抜け臣籍に降下され臣下の列に加わられた。その子義茂は蝦夷を討伐するための鎮守府将軍に任じられたが、後に「国香」と名をあらためた。国香から正盛までの六代は諸国の受領に任じられたものの、いまだ宮中での昇殿を許されてはいなかった。

月夜荒城の曲を聞く(水野豊洲)地71

【作者】水野豊洲 1889-1958 明治22年に生まれる。名は嘉蔵、豊洲は号。司法官僚として活躍するかたわら、漢詩に親しみ退官後は作詩に耽った。多くの作品を残しているが公表するのを好まなかった。漢詩の翻訳もやり吟詠振興に貢献した。昭和33年没。年70。

【語釈】一場夢→長い歴史の上から思うとほんの瞬間の一夜の夢のようである 相思恩讐→互いに敵となり味方となって戦う「恩讐」は敵味方 星移→歳月を経る 刹那→きわめて短い時間 つかの間 あわただしい いそがしい 史編→歴史のつづり 弔涙→あわれみ出る涙 几→机

【通釈】枯盛衰はほんの瞬間の一夜の夢のようにはかないもので、敵味方に分かれて戦った事なども今はすべて塵や煙のように消え去ってしまった。長い歳月に起こったそれらのことは、瞬間の出来事であり、歳月はあわただしく過ぎ去って還ってこない。過去の興亡の跡を史書で読み続けているうちに往事が偲ばれ、幾たびとなく涙が机上に落ちるのである。そして今宵、この「荒城の月」の名曲を聞きながら、ひとしお迫る哀愁に、ことさら当時の事を思いうかべるのである。

【解説】 この詩は土井晩翠作詞 滝廉太郎作曲の名曲「荒城の月」を聞いて、栄枯盛衰のはかなさを詠じたものである。

後夜仏法僧鳥を聞く(空海)天83

【作者】空海 774-835 平安初期の高僧。真言宗の開祖。讃岐国(さぬきのくに 香川県)多度郡屏風(びょうぶ)ヶ浦の人。俗姓佐伯氏、幼名眞魚(まお)、諡(おくりな)弘法大師。18才にして出家。延暦(えんりゃく)23年(804)遣唐使に従って唐に入り慧果阿闍梨(けいかあじゃり)に会い、真言、秘密両部の法を受け阿闍梨の位とさまざまの法具仏典を授けられ大同元年(806)帰国、高野山に金剛峰寺(こんごうぶじ)を建立(こんりゅう)、のち朝廷より京都の東寺(とうじ)を賜り真言宗の根本道場とする。諸国を歴遊して諸民を援(たす)ける。数多の著書あり。承和2年(835)3月21日没、年62。

【語釈】後夜→ 佛教では一夜を初夜(そや) 中夜(ちゅうや) 後夜(ごや)の三夜に分け 後夜は午前5時ごろ 佛法僧鳥→「木葉木菟(このはずく)」のこと むくどりくらいの小形のみみずくで「ブッポーソー」と鳴く 三寶(佛法僧)→ 仏徒の三つの宝で仏宝(ぶっぽう 釈迦) 法宝(ほうほう 説教) 僧宝(そうほう 修法者)をいう 雲水→ 雲と川のながれ 了了→ 分明 あきらか

【通釈】高野山の静かな林中、暁の草堂に独り坐して無我夢想の境地に居る時、どこからともなくブッポーソーと鳴く鳥の声が聞こえる。鳥は無心に鳴いているのであろうが、この鳴き声のうちに仏法僧の三宝を悟ったのである。鳥の声と人の心とが、更に山中の雲と川の流れとまったく一つに融け合って、ここに仏の教えをはっきりと悟ることができた。

京都東山(徳富蘇峰)天54

【作者】徳富蘇峰(1863~1957)、明治・大正・昭和時代の評論家・史家・漢詩人。名は正敬(まさたか)、通称は猪一郎(いいちろう)。蘇峰はその号。出身は熊本県水俣(みなまた)。家は代々総庄屋(しょうや)兼代官の役を務めた。父一敬は実学派の横井小楠の高弟で、維新後、県の役人に登用され、県政に参画した。母の姉妹には小楠の夫人、教育家竹崎順子・矢島楫(かじ)子があり、弟健次郎(蘆花)は小説家として名高い。一敬らの政策の一つとして設けられたものに、熊本洋学校がある。民友社を創立。平民主義を主張した。三国干渉を機に国家主義に転向。終戦後、文筆生活に入る。主著に『近世日本国民史』がある。明治9年新島襄から洗礼を受け、正式にキリスト教徒となった。第二次世界大戦中は文学報国会長となり文化勲章を授けられたが、終戦後は戦犯に指定されて引退した。昭和32年に94歳で病没した。蘇峰は一世の文豪で、その著書は300余冊に及ぶ。漢詩人としても「今山陽」の称があるほどである。

【語釈】京都東山→京都市(もとの平安京)東側に見える山々。東山一帯にある京都霊山護国神社や東福寺境内に祀られた幕末の志士の墳墓に詣でての感慨を詠った。東山→京都市の市街から見た東側にある山の総称。三十六峰雲漠漠→京都の東山の山々は、雲が一面に続いていうす暗く。三十六峰→京都盆地の東山の山々の総計。漠漠→雲や霞などが一面に続いているさま。ぼんやりととりとめがないさま。また、広々としてはてしのないさま。遠く遥かなさま。平らに連なっているさま。草木の一面に茂っているさま。うす暗いさま。さびしいさま。声のしないさま。洛中洛外雨紛紛→京都市の内外は雨がしきりに降っている。 ・洛:本来の義は、洛陽。京都市(=平安京)を唐の東都・洛陽に擬(なぞら)えての呼称で、京都を指す。厳密には、左京(平安京の東半分)をいう。なお、蛇足になるが、右京(平安京西半分)は西都・長安に擬(なぞら)えられたが、そちら側は爾後の発展が芳しくなく、実体や表現が廃れてしまった。洛中→京都市内。洛外→京都市の郊外。紛紛→しきりに。続々と。どしどしと。連続して絶えないさまをいう、また、入り交じって乱れるさま。(花や雪などが)散り乱れるさま。晩唐・杜牧自身も『淸明』に「淸明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。」 とある。破簦短褐来揮涙→破れ笠(がさ)に、(庶民の着る)半袖の粗末な衣服で詣って、涙をはらはらとこぼした(、そことは)。簦→笠(かさ)。短褐→布子(ぬのこ)。粗末な布で作った衣服。揮涙→涙をぽたぽたとこぼす。また、涙をはらいのける。秋冷殉難烈士墳→秋の冷ややかさが感じられる、維新の犠牲者の墓(前である)。秋冷→秋になって、感じられる冷ややかさ。殉難→国難や宗教などにかかわる危難のために、身を犠牲にすること国家の危機を救うために命を捨てる。徇難。烈士→革命や維新などで戦い、功績を残して犠牲となった人物。ここでは、幕末の志士で、犠牲となった人物を指す。節義の堅い男。信念を貫きとおす男子。志士。墳→土を盛り上げて造った墓。

【通釈】東山三十六峰は一面の雲におおわれてさびしくうす暗く、京都の町中も郊外も雨がびしゃびしゃと乱れ降っている。この雨の中を破れ笠をかぶり、布子をまとい、殉難烈士の墓前に涙を流してぬかずけば、秋気はことのほか肌に冷たく感ずるのである。

(写真「京都霊山護国神社」「殉難烈士の墳」ともにH16.11.17~18 西尾教場・京都吟行会での撮影)

【解説】この詩は作者が明治17年、22歳のとき、京都東山にある土佐藩士坂本龍馬・中岡慎太郎らの墓に参拝したときのもの。この両人は倒幕運動の大原動力となった薩長連合の成立のため京都を中心に精力的に動き回って両藩の要人と会い、同連合をみごとに成立させたが、その後、やがて成立した王政復古の大業を見るに至らずして暗殺された。その死はあまりに早く、かつ傷ましいものであった。

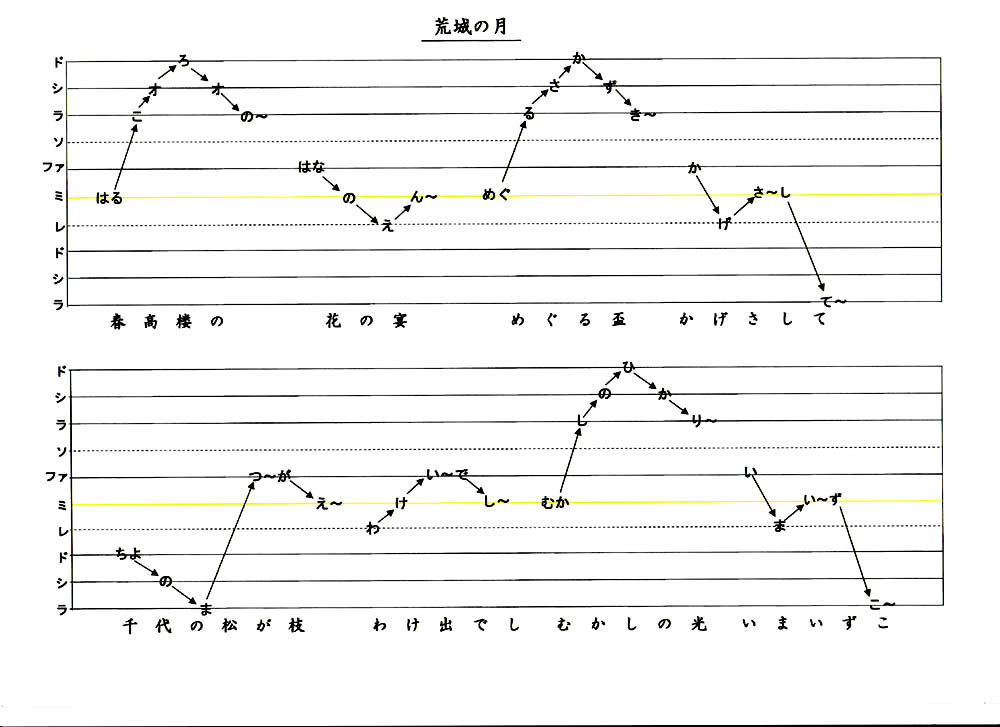

唱歌「荒城の月」(作詩:土井晩翠 作曲:滝廉太郎)

【作詞家】土井晩翠 どいばんすい(1871-1952)

仙台市生れ。本名、土井(つちい)林吉。姓は1934年から‘どい’という通常音を容認。1894年、東大英文科に入学、同年末に結成された帝国文学会に加入。その機関誌「帝国文学」に1895年11月から新体詩を載せ始め 翌年3月から編集にも携わり、898年、ユゴーの詩集『光と影』の序文を訳載した。この年、東京音楽学校の依頼で『荒城の月』を書いた。大学卒業後 1901年6月に私費で外遊、ロンドンで夏目漱石と同居し、滝廉太郎とも会っている。1904年10月までに至る欧州諸国での感興はその詩作の主要なモチーフとなった。「帝国文学」などに寄せられた諸詩篇は『天地有情』(1899)『暁鐘』(1901)『東海遊子吟』(1906)の3集にまとめられた。 その作は一貫して文語で書かれ、漢語利用の効果も目立ち、はじめ七五調によったが、さらに他の定形にも手を染め、自由詩の試作にも及んでいる。1945年7月、戦災によって万巻の蔵書を、また1948年までに妻子のすべてを失い、没年まで孤寂の時を過した。前記3集の他『曙光』(1919)、『天馬の道に』(1920)、『アジアに叫ぶ』(1932)、『神風』(1936)があり、他に数種の選集も出た。尚、唱歌や校歌の類も多く、短歌の制作もあって後に『晩翠歌抄』(1949)に収められた。

【作曲家】滝廉太郎 たきれんたろう(1879~1903)

東京都出身、少年期は父親の任地の大分県竹田で過ごしています。明治27年(1894年)東京音楽学校に入学、のちに研究科に進んで、ピアノ授業の嘱託となり、同校編集の「中学唱歌」に「荒城の月」「豊太閤」「箱根八里」を発表しました。文部省からドイツ留学の命を受けて1901年ライプチヒ王立音楽院に留学しましたが、2ヶ月足らずで病に倒れ、翌年の7月に帰国。1年後に没しました。

【歌詞】(1)春

めぐる

千代の松が

昔の光

(2)秋

鳴き行く

植うる

昔の光今何處

(3)今荒城の

替わらぬ光誰がためぞ

垣に殘るはただかつら

松に歌ふはただあらし

(4)天上影は替らねど

【吟譜】

【解説】

春高樓の花の宴

「高樓」は高くそびえたつ建物、ここでは城のこと。そこで花見の宴会が開かれたのであろうという作詞者の想像です。

めぐる盃かげさして

「めぐる盃」は、宴会の参加者が互いにお酒を注ぎ合っている様子を表わしているようです。「かげ」はここでは「月の光」という意味で使われています。

千代の松が枝わけいでし

「千代の松が枝」は「長い年月を生きた松の枝」という意味で、そんな松の枝をかきわけるようにして地上に降り注いだ(月の光)という意味です。

昔の光今何處

「昔の光」は、「昔地上に届いた月の光」と「昔城が栄えた時代の栄光」という2つの意味にかけているようで、ここでは「月の光のような昔の栄光」と訳しました。

秋陣營の霜の色

秋は戦争のための陣営をつくり、それが秋の霜と重なって冷たく張り詰めた空気が流れていたであろうという意味で、これも作詞者の想像です。

鳴き行く雁の数見せて

昔は今と違って夜は暗いのが常識ですから、いつもは暗くて何も見えないはずです。しかし、その日は満月だったのでしょう、飛んでいく雁の数までわかるぐらいに明るかったという意味のようです。

植うる劔に照りそひし

直訳すると「植えてある刀」となりますが、これは比喩で「植えている木々のようにたくさん立てかけてある刀」と解釈するのが良いようです。

昔の光今何處

(省略)

今荒城の夜半の月

1番と2番は城が栄えていた時代の想像ですが、ここからは現在の描写になります。「今は荒れ果ててしまった城に降り注ぐ夜中の月の光は」という感じの意味です。

替わらぬ光誰がためぞ

「昔も今も変わらない光は誰のためなのか」ということですが、言外に「月の光が昔と同じでも、地上に昔と同じ物は残っていない」と言いたいようです。

垣に殘るはただかつら。

「垣」は城の石垣、「かつら」は植物のつる、「昔から変わらずに石垣に残っているのは植物のつるだけ」という意味です。

松に歌ふはただあらし

これは「昔と変わらず松に吹き付けてびゅうびゅう音を鳴らしているのは風だけだ」という意味です。

天上影は替らねど

「天上影」は「空の様子」という意味で、今も昔も相変わらず太陽や月は地上を照らしているということのようです。

榮枯は移る世の姿

「世」は「この世」、つまり「自分の住む世界」という意味で「天上影」との対比です。この世は絶えず栄華と滅亡を繰り返しているということです。

寫さんとてか今もなほ

前の「榮枯は移る世の姿」を受けて、「そんな人間の世の中を写そうとしてか、今もまだ」という意味です。

鳴呼荒城の夜半の月

「ああ、荒れ果てた城に降り注ぐ夜中の月よ」と言って締めくくっています。

【大意】

春には高くそびえたつ(この)城で花見の宴会が催されていたのだろう。(そのときに)お酒をつぎ合っていた盃には月の光がさしていたことだろう。何千年と生きた松の枝をくぐってさしてきたであろう月の光のような昔の栄光はどこに行ったのだろうか。秋には(戦争のための)陣営に冷たく張り詰めた空気が流れていたのだろう。月の光は鳴きながら飛んでいく雁の数が数えられるほど明るかったのだろう。植えてある木々のように数多く立てられた刀に降り注いでいたであろう月の光のような昔の栄光はどこに行ったのだろうか。今となっては荒れ果ててしまった城に降り注ぐ夜中の月の光はいったい何のために変わらないのであろうか。(昔から変わらずに)石垣に残っているのは植物のつるだけなのに。(昔から変わらずに)松に吹き付けるのは風だけなのに。空に輝く月は変化しないけれど人間の世の中では絶えず栄えては滅びるの繰り返しである。その姿を映そうとしてなのか、今もまだああ、夜中の月の光は荒れ果てた城に降り注ぐ。

【荒城のモデルは?】

会津若松市・鶴ヶ城 仙台市・青葉城 竹田市・岡城址

これも色々な説がありますが、詩が先にあり、それに瀧廉太郎が曲をつけたので、両氏の「心の中の城」は異なって当然なのです。土井晩翠は、東北の仙台市生まれ。生まれ故郷の「青葉城」や、訪れたことのある会津若松の「鶴ヶ城」をモデルにして詩を書いたそうです。そして瀧廉太郎はその詩を受け取り、音をつけるにあたり漠然と城を想像するのではなく、故郷の竹田市の岡城址で完成させたと言われています。(「“荒城の月”の本当のモデルはこちら!」と火花を散らし合うことは無い、この3つの城はどれも正解)

短歌「かたみとて」(良寛)一吟詩(H8/12)

かたみとて 何か残さん 春は花 夏ほととぎす 秋はもみぢ葉

「形見として私が残すとしたら、古里の山々に見られる、春は桜花、夏はほとどきすの鳴く声、秋は紅葉であろう」と解釈できる。形見は自分の持つ品物ではなく、自然そのものの素晴らしさであると良寛様はいうのである。川端康成がこの歌をノーベル賞授賞式の記念講演で紹介している。日本らしい詩歌であり、日本の自然の素晴らしさをよく理解している良寛様である。

古城(横山岳精)人81

1. 松風さわぐ丘の上 古城よ独り何

2. 崩れしままの石垣に 哀れをさそう

3.

(能登・七尾城址)

【作詞】 高橋

『荒城の月』(明治34年発表・作詞:土井晩翠、作曲:滝廉太郎)と並び称されるべき名曲です。土井晩翠は自分の故郷・仙台の青葉城や、旧制二高時代に訪れた会津若松の鶴ヶ城から詩のイメージを得、滝廉太郎は自分の出身地・豊後竹田の岡城から曲を着想したと言われています。

では『古城』は何処の城のイメージなのでしょう?現在七尾城址山麓に城史資料館があり、その前庭に同じく高橋掬太郎作詞・細川潤一作曲になる『あゝ七尾城』と並んで、『古城』の歌碑が建っています。かつて高橋掬太郎氏がこの地を訪れて『あゝ七尾城』を書いた後、その姉妹編としてこの「古城」を作ったと説明があります。同資料館に展示されている高橋氏の書簡には、この曲は特定の城をイメージしたものではないとしながらも、「あゝ七尾城」とのつながりを明記しておられるので、やはりこの城が最有力候補と言ってよいと思います。

『荒城の月』の2番に「鳴きゆく雁の数見せて」という歌詞があります。『古城』の3番に「空行く雁の声悲し」とあります。どちらも雁を入れているのは、あきらかに七尾城を囲んだときに上杉謙信が詠んだ漢詩「九月十三夜陣中作」の影響でしょう。

「霜は軍営に満ちて秋気清し 数行の過雁月三更・・・・・(後略)」

「古城」の作詞者高橋掬太郎は、函館の新聞記者から作詞者になりました。国後島の生まれといいます。19歳のとき父を失い、根室新聞社を振り出しに新聞記者生活に入りました。『ここに幸あり』の作曲者飯田三郎は、作詞者の高橋掬太郎とともに根室出身です。高橋掬太郎は、非常に多くの歌謡曲を作詞しています。「酒は涙か溜息か」を昭和6年に発表してから、歌謡曲の作詞家として大活躍しました。

寒梅(新島襄)天38

【作者】新島襄 明治の教育家、宗教家。安中藩の家臣の子として生まれる。1843~1890。鎖国下の元治元年(1864年)に渡米、アマースト大学を卒業後、キリスト教に入信。岩倉全権大使一行の渡米に際し、随行して渡欧。教育制度などを視察。帰朝後、京都に同志社を創設。江戸の神田にあった上州安中藩板倉家江戸屋敷で、藩士の子として生まれる。本名を七五三太(しめた)という。この名前は、祖父弁治が女子が4人続いた後の初の男子誕生に喜び「しめた」と言った事から命名されたという説がある。後に敬幹(けいかん)と改名。元服後、安中藩士となった頃、アメリカに憧れを持つようになる。その後、アメリカ人宣教師が訳した漢訳聖書に出くわし「福音が自由に教えられている国に行くこと」を決意し、当時は禁止されていた海外渡航を思い立つ。アメリカ合衆国への渡航を画策し、函館から米船ベルリン号で出国する。上海でワイルド・ローヴァー号に乗り換え、船中で船長に「Joe(ジョー)」と呼ばれていたことから以後その名を使い始め、後年の帰国後は「譲」襄」と名乗った。1866年、付属教会で洗礼を受ける。1867年にフィリップス・アカデミーを卒業、理学士。これは日本人初の学士の学位取得であった。当初密入国者として渡米した襄であったが、初代の駐米公使となった森有礼によって正式な留学生として認可された。1872年、アメリカ訪問中の岩倉使節団と会う。襄の語学力に目をつけた木戸孝允は自分付けの通訳として使節団に参加させた。使節団の報告書ともいうべき『理事功程』を編集した。これは、明治政府の教育制度にも大きな影響を与えている。また欧米教育制度調査の委嘱を受け、文部理事官・田中不二麿に随行して欧米各国の教育制度を調査した。新島家は公家華族とも広く親交があった。1875年かねてより親交の深かった公家華族の屋敷の約半部を借り受けることが出来たので校舎を確保することが出来、京都府知事の賛同を得て官許同志社英学校を開校し初代社長に就任する。四八歳で病没。

【語釈】寒梅→寒中に咲く早咲きの梅。梅花は、早春の雪の中で花を著け、寒さ(=境遇の悪さ)に耐えて、清らかな香りを放つ(=薫化)。そのさまは、君子の徳操を象徴するものとされる。庭上→庭先。「庭上」として「庭先」等としないのは韻による。。笑→口を開けて喜びわらう。また、花が咲く。笑→咲。後者の意では後出・「開」と意味が重なるので、ここは、前者の意ととるのが無難。侵→おかす。但し、「風雪をおかす」という表現(=「風雪をものともしない」の意)での「おかす」「冒」字を使わなくてはいけない。ここは「冒風雪」とすべきところ。侵→ひそかにしのびいって国などを襲う。侵略する。詩詞では「(秋風が)忍び寄る、忍び込む」といった雰囲気に使う。 冒→物事をものともせずにめくらめっぽうに進む。ものともしない。不争又不力→(春の艶を)わがものとしようと争うことなく、また、力んで精を出すこと(まで)もなく。争→あらそう。競い合う。ここでは春の艶をわがものとすることをいう。力→力を入れて精を出す。自占百花魁→自然と多くの花の魁(さきがけ)となる位置を占めている。自→自然と。占→しめる。百花→多くの花。魁→さきがけ。まっさき。第一番目。かしら。

【通釈】庭先の一本の早咲きの梅のはなが香しく開いた。この厳しい風や雪の寒さにも負けずに、笑うがごとくに開いている。春が来たことを知らせようとして、一番咲きを誇るでもなく、無理な努力をした様子もない。自然にあらゆる花のさきがけとなっている。人間も、この花のようにありたいものである。

【解説】寒中に咲く梅を、真の先覚的指導者にたとえた詠物詩である。風雪を侵して咲きいでた寒梅を、きびしい困苦試練に堪えて、争わず力まず、終始ゆとりある態度を失わず、ついにおのずから世の先覚的指導者となった人物にたとえたのである。

NHK大河ドラマ(H25年)「八重の桜」の新島 八重(にいじま やえ、弘化2年11月3日(1845年12月1日)~ 昭和7年(1932年)6月14日)は、幕末から昭和初期の日本女性。同志社創立者の新島襄の妻として知られる。旧姓は山本。一部の手紙などでは「八重子」と署名してあることから、史料によっては新島八重子と書かれる場合もある。

冑山の歌(頼山陽)地29 (水野豊洲訳)人45

【作者】頼 山陽(1780~1832)江戸後期の儒者・史家・詩人。安芸(広島県)の人。藩儒・頼春水の長男として大阪に

生まれ、若い頃から詩才を現し、史学に関心をいだき江戸に出て昌平校に学ぶ。21歳の時、脱藩の罪で四年間

自宅監禁されたが、その時「日本外史」の起草を始め28歳のときに脱稿。病弱のため仕官せず。「日本外史」は

明治維新の志士達に多大の影響を与えた。母には特に孝養を尽くし、53歳で没した。

【語釈】冑山→兵庫県武庫郡にあり六甲山の一丘。標高309m。形が兜に似て美しいと

ころから甲山とも呼ばれる。山翠→山の緑。白鬚→白いあごひげ。老人。衰老→

体力の衰えた老人。

【通釈】摂津の甲山は、先日も私が備後の神辺に行くのを見送ってくれた。今は再び、京

都に帰るのを迎えてくれる。京都から広島へ、そして広島から京都へと、度々の

往復で冑山は馴れ親しくなった。いったい何回往復したであろうか、目を閉じて数えてみれば十回ほどになる。それは春から夏にかけてのこと

が多かった。山の緑は少しも変わっていないが、私のひげは白くなり、随分と年月を経たものである。故郷の広島には更に年老いた母上がおら

れるから、来年も又この道を下って母の安否を問うことであろう。

【鑑賞】山陽は幼少の頃、この母と安芸の竹原で過ごし厳しく育まれた。山陽の人間形成のうえで母の影響が大きかった。山陽が後年、孝養を尽くした

のも幼少時の思い出があったことは否めない。この詩を作った道中、山陽は病気に苦しんだ。山陽の脳裏には、母に苦労をかけた幼少時のこ

となどが遠い思い出として浮かんだに違いない。子が親への恩愛の情を描いた、涙をさそう詩である。

【備考】この詩の水野豊洲訳『冑山の歌(教本「人の巻」四五頁)』がある。水野豊洲:明治22年(1889)~昭和33年(1958)愛知県出身。二松学舎を

出て司法理事官と成る。幼にして和田儲斉につき国漢を学び、傍ら近藤薫雨より詩の指導を受けた。

己亥の歳(曹松) 天50

【作者】曹松 830?~901 晩唐の詩人。舒州(安徽省)の人。賈島に詩作を学んだ。若い頃、乱を避けて洪都(江西省南昌市)にやって来て、西山というところで隠棲していた。その後、建州(福建省)など、あちこち漂泊して歩いた。光化4年(901)に70歳になってから進士に合格した。及第者の中に70歳を超えている人が五人いたので、「五老榜」と呼ばれた。曹松は校書郎を授けられた。曹松は自然を愛して、俗事にかかわることがまれであった。

【語釈】己亥歳→乾符6年(879)に当たる。己亥とは日本流に読めば「つちのと・い」。この前年には「黄巣の乱」が起こり、唐王朝の滅亡につながった。沢国→川や湖沼の多い地方、ここでは江淮地方(長江下流と淮河流域)を。具体的には江蘇省や安徽省など。戦図→戦争の地域。生民→民衆。一般住民。人民。何計→どんなてだてがあろう、何もない、という反語。樵蘇→日常生活の営み。「樵」は木こり「蘇」は草刈り。憑君→貴方によって。「憑」は頼りにする。封候→戦争で手柄をたてて大名に取立てられること。諸侯に封ぜられること。万骨→多くの兵士の死。

【通釈】この江淮一帯の山や川も、戦争に巻き込まれてしまった。人々はどんなてだてがあって、日常の生活を楽しむことが出来ようか。どうかお願いしますから、戦場で手柄をたてて出世しようなどとは云わないで下さい。一人の将軍が戦功をたてるときには、多くの兵卒の骨が戦場に散って枯れていくのですから。

【鑑賞】転句「封候の事」は後漢の班超の故事を踏まえ、結句「一将功成って万骨枯る」は有名な警句である。この詩は閨怨詩の形で、民衆の生活の苦しみを訴え、一将の戦功のために多くの兵卒を死に追いやったことを非難して、戦争の悲惨さを詠ったものである。

短歌「かえらじと」(楠正行)続天266

【作者】楠

い敗死。

【語釈】梓弓→梓の木で作った弓。弓に関係のある、「引く」「張る」「射る」「反(かへ)る」「寄る」「音」「本(もと)」「末(すゑ)」などにかかる枕詞。

【通釈】そりかえる

|  |

| 如意輪寺(堂) | 辞世歌を記す楠正行 |

【解説】南朝軍の総師楠正行は足利尊氏派遣の高師直軍との決戦に臨み、正平2年(1347)12月後村上天皇に拝謁した後、一族・若党とともに先皇

後醍醐天皇の御廟に参り、如意輪堂の壁に各々名字を書き、過去帳に名を入れた。その最後に正行はこの辞世の歌を記した。翌年1月23歳

で討死。

九月十日 (菅原道真)天62

【作者】菅原道真 平安時代初期(845~903 59歳没)の政治家・学者・詩人。55歳の時藤原時平の左大臣と並んで右大臣に任ぜられたが、藤原氏の

讒言に遇い筑紫の大宰府に遷された。

【語釈】清涼→天皇の常の御殿。秋思の詩→清涼殿での作詞。恩賜→天皇から戴いた物。断腸→はらわたがちぎれるほど悲しいこと。余香→御衣に

焚きこめた香の残り香。

【通釈】九月十日は重陽節の翌日、都を追われて一年、清涼殿の去年を思えば断腸の思いである。今も恩賜の衣を押し戴いて移り香を拝し奉っている

のである

|

| 恩賜の御衣今此に在り 捧持して毎日余香を拝す |

九月九日山東の兄弟を憶う(王維)続天63

【作者】王維 701~761 盛唐の詩人。山西省太原市の人。李白・杜甫と併称された大詩人。王維の詩は典雅静謐で、李杜のような世界を動かす程のエネルギーと気迫に欠ける。晩年の官名により王右丞と呼ばれた。李白・杜甫は大器晩成に属し詩名が高くなるのは中年を過ぎてからであるのに対し王維は少年の頃から詩人として注目されていた。同時代の詩人李白が詩仙、甫が詩聖と呼ばれるのに対し、その典雅静謐な詩風から詩仏と呼ばれ、南朝より続く自然詩を大成させた。韋応物、孟浩然、柳宗元と並び、唐の時代を象徴する自然詩人である。とりわけ、王維はその中でも際だった存在である。画についても、『南画の祖』と仰がれている。

【語釈】九月九日→旧暦九月九日は重陽の節句。昔の中国では奇数は陽、偶数は陰の数とされ、九九で陽が重なるので重陽という。この日家族そろって郊外の丘など高い所へ登って、茱萸(←カワハジカミ・山椒の実のついた小枝を折って魔除けのために身につけ、菊酒(菊の花びらの入った酒)を飲んだり、ご馳走を食べたりした。山東→陜西省の華陽県に華山あり、唐の時代この華山より東の地域を山東と言った。ここでは王維の故郷の意味。異郷→故郷以外。異客→一時的に家族と別れ異郷で暮らす。佳節→めでたい祝日。ここでは重陽の節句。倍→日本語で2倍3倍などと使いますが、中国語ではこの他にとっても・すごくの意味ある。倍思親→とっても親兄弟を思う。遥知→遥か遠くから想像する。高処→高い所。遍→あまねく広く行き渡る。ここでは全員。茱萸→日本読みでは「ぐみ」のことであるが、川薑( カワハジカミ)・山椒(サンショウ)。節句のころに赤い実を結ぶ、邪気を払うものとされた。插→さす・かんざしをさす。少一人→ひとり少ない・ひとり欠けている。ここでは王維自身のこと。

【通釈】ただ一人見知らぬ土地にあって、よそ者として滞在している身は、めでたい節句がくるたびに、故郷にいる親兄弟のことがひとしお想われてならない。いまごろ兄弟たちは一家うち揃って、あの小高い丘に登って、みんな茱萸を髪にさして菊酒を酌み団欒しているであろうが、ただ一人欠けている者の噂をしていることであろう。

【解説】九月九日の重陽の節句の当日、異郷にあって故郷の親兄弟を思いやって、望郷の気持を詠ったもの。当時十七才の作者らしい着想で、わが望郷の思いよりも、旅にあるわが身を心配してくれているであろう肉親を思うあたり、作者のやさしい人柄が思われるとともに、やはり巧まずしてうまい。起句の「独」と結句の「少一人」とを呼応させている点、「異郷」「異客」と重ねているあたりは見事である。

意 に可なり(良寛)地83

【作者】良寛 宝暦八~天保二(1758 ~ 1831)号:大愚

俗名は山本栄蔵(のち文孝に改名)。越後国三島郡出雲崎の旧家橘屋の長男として生まれる。父は名主兼神官を勤め、

俳人でもあった。母は佐渡出身で、同族山本庄兵衛の娘。幼少時より読書に耽り家の蔵書を渉猟したという。儒者大森、

子陽の狭川塾に入り、漢学を学ぶ。18歳の時、隣町尼瀬の曹洞宗光照寺に入り、禅を学ぶ。22歳、光照寺に立ち寄っ

た、 備中国玉島曹洞宗円通寺の大忍国仙和尚に随って玉島に赴く。剃髪して良寛大愚と名のった。以後円通寺で修行

し、33歳の時、国仙和尚より印可の偈を受ける。良寛は諸国行脚の旅に出る。越後国に帰郷し、出雲崎を中心に乞食

生活を続けた。47歳の頃、国上山にある真言宗国上寺の五合庵に定住。近隣の村里で托鉢を続けながら、時に村童た

ちと遊び、或いは詩歌の制作に耽り、またこの頃万葉集に親近したという。五合庵より国上山麓の乙子神社境内の草庵

に移る。自活に支障を来たし、三島郡島崎村の能登屋木村元右衛門方に身を寄せ、屋敷内の庵室に移る。貞心尼(当時

29歳)の訪問を受け、以後愛弟子とする。天保元年秋、疫痢に罹り、翌年1月6日、円寂。74歳。

【語釈】可意→満足の意。淡菜→粗食。淡泊な野菜。衲衣→僧侶の衣。麋鹿→人馴れした鹿。高歌→声高らかに歌う。洗耳→世俗の汚れを聞いた耳

を洗う。(堯が天下を取ろうとした事を聞いて、許由が耳を洗った故事による。)巌下→山の岩の下。

【通釈】欲がなければすべてが足りて、不足ということはないが、求めたがると万事ゆきづまってくる。菜葉でも飢えはしのげるし、衣一枚身にまとうこと

もできる。一人で出かけて鹿とともに遊び、声高らかに歌って、村の子供達と唱和する。岩の下の水で洗い清めた耳に、嶺の上の松のなんと快

いことか。

【鑑賞】良寛は寡黙な人であるが、一緒に居ると気分が清々として、心が和むのである。

江南の春 (杜牧)天80

【作者】杜牧 803~852 晩唐の詩人 陝西省西安の出で名門の子弟。25才で進士に及第し、続いて上級試験の天子の制挙にも合格し高級官僚のコ

ースを踏み出す。杜牧の生涯は、30代前半までのエリート官僚として江南で思う存分遊んだ時期と、後半の弟の面倒を見なければならなくな

り、栄達への挫折を味わった時期とに分けることができる。盛唐の李白と杜甫を李・杜というのに対し、晩唐の李・杜といわれた。杜牧の詩は軽

妙で洒脱なところが持ち味で、今ふうに言えばセンスのよい詩である。七言絶句に最もよくその才が発揮された。50歳で没した。

【語釈】江南→長江下流の南の地方。鶯→高麗うぐいす。緑映紅→柳の緑が桃の紅に映り合っている。水村→川の辺の村。山郭→山すその村。酒旗

→酒屋の看板のぼり。南朝→首都を「建康」(現在の南京)に置いた六王朝(呉・東晋・宋・斉・梁・陳)を指す、貴族時代で仏教が栄えた。四百

八十寺→実数説と概数説があるが、梁の武帝時代建康には五百余の寺院が建立され、僧侶は十万余人に及んだという。多少→ここでは

転じて「数多くの」。楼台→たか殿。煙雨→煙るような霧雨。

【通釈】春たけなわの江南は、どこに行っても鶯が啼いて柳の緑と桃の紅が映じ合っている。水辺の村も山間の里にも、酒

屋の旗が春風にはためいている。思えばその昔、古都金陵には南朝以来の多くの寺院がたち並びその堂塔が春

雨の中にけぶって見える。

【鑑賞】“千里鶯啼いて・・・”とまず大きな景色をとらえ、承句では、そこかしこにはためく酒屋ののぼりを近景として詠って

いる、この詩のポイントである。後半は一転して、春雨にけぶる古都の風景を詠って見事な詩である。

胡隠君を尋ぬ(高啓)天84

【作者】高啓 (1336~1374) 明初の詩人。字は季迪、号は青邱子。長州(江蘇省呉県)の人。博学で詩に巧みであり、歴史に精通していた。蘇州近郊

の青邱に住み、号は地名からとった。明の太祖・朱元璋が元史編集の仕事を始めた折、招かれて翰林院国史編修官となり、主に暦志を担当

した。戸部侍郎(大蔵次官)に抜擢されたが、固辞して故郷に帰った。その後、親しく交わっていた蘇州の知事が謀反の疑いを受けて殺された

のに連坐して、腰斬りの刑に処せられた。一説に彼の七言絶句「宮女図」で明の太祖の好色を風刺したので、太祖の怒りに触れたのだという。

39九歳で没。

【語釈】胡隠君→胡は姓、隠君は仕官しないで隠棲している人、経歴は不明。水→川のこと。蘇州あたりは大小無数の川が縦横に流れる水郷地帯で

ある。江上→川のほとり。川のことを南方では江という。

【通釈】川を渡り、また川を渡って、幾つの川を越えたやら。花を看て、また花を眺めて、心地よい春風の吹

く川のほとりの道をのどかに歩いているうちに、いつのまにやら、あなた(胡隠君)の家にたどりつ

いてしまった。

【鑑賞】春の暖かいある一日、江上の風景を眺めながら胡某という隠者を訪れた詩。故郷での作と思われ

る。前半は対句(水・花、渡・看)であるが、同じ表現を二度繰り返して古風な趣の味があり、後半

は春風のそよ吹く中をブラブラと行く情趣を詠っている。いかにも江南の水郷の春の気分をよくつ

かんだ詩である。相手は隠者であるから自ずから隠者を尋ねるにふさわしい訪ね方がある。約束

をして会うような訪ね方ではない。春風の吹くまま花のさそうままに、足が自然にそちらに向くという

訪ね方である。そこに深い味わいがかもし出される。高啓は、まことに明代第一の詩人で小杜甫

の称がある。その詩は古人の長所を兼ね備え南方的なしとやかで美しい詩情と慷慨の意気に満

ちている。

事に感ず (于濆)天85

【作者】于濆 (874年頃)生没年・出身地は不詳。晩唐の詩人。科挙に合格して官途についたが、泗州(安徽省)の判官で終り、失意して家郷に帰り

古風30篇を作り、自ら「逸詩」と呼んだという。この詩は日本でも多くの人に感銘を与えた。広瀬旭荘の「桜祠に遊ぶ」(教本「天の巻」25頁)の

原典である。また歌人・俳人も多く感化されて一句ものにしている。

【語釈】花→ここでは富貴権勢の人をさす。満枝→花を求めて集まってくる。ここでは軽薄な人々が富貴権勢の人のもとに群がり集まること。謝→花の

散り落ちること。ここでは富貴権勢の人が没落してしまったこと。

【通釈】花が咲くと、蝶はその枝に群がり集まってくる。ところが花が散ってしまうと、蝶も少なくなってしまう。ただ

前から軒先に巣を作っていた燕だけは、その家の主人が貧乏になっても、去年の古巣を忘れずにまた戻っ

てくる。→世間の軽薄な人々は富貴権勢の人のところに群がってくるが、その人が没落してしまうと見向きも

しない。しかし厚情の人だけは相手が貧しくなっても、変わらない深い交わりを続ける。

【鑑賞】世間の人情の軽薄なさまを風刺した詩である。前半は対句で「花」「蝶」「燕」と、自然のものに人の世の

さまを見る。さり気ない表現・冷やかな目。そこに深いものが感ぜられ、皮肉な味もきいてくる。

【参考】(和歌)つばくらめ 飛ぶかと見れば消え去りて 空あおあおと遥かなるかな 窪田空穂

(俳句)つばくろの ゆるく飛び居る 何の意ぞ 高浜虚子

行路難(李白)地95

【作者】李白 (701~762) 杜甫と共に盛唐時代の二大詩人。幼少の頃より 詩をつくり、剣術を学ぶなど天才的才能の持主酒を愛しその詩は自由奔放、

才気煥発、変幻自在で「詩仙」の呼称にふさわしい。大酔して水中に映った月を捉えようとして溺れ死んだという伝説がある。

【語釈】金樽→黄金の酒だる。酒樽の美称。斗十千→一斗(約2リットル)一万銭もする高価な酒。「十千」は十千銭、すなわち一万銭。玉盤→玉製の

皿。珍羞→珍しいごちそう。茫然→ぼんやりするさま。太行→中国北部、現在の河南・山西・河北の省境にある山。雪暗天→他には「雪満山」と

なっている。閑来→ひまにまかせて。来」は助字で意味なし。日辺→太陽のそば。都にたとえる。岐路→別れ道。長風→万里の遠方より吹いてく

る風。会→必ず。唐代の俗語。雲帆→雲のように風にのる帆。滄海→青海原。

【通釈】立派な酒樽、高価な酒。玉製の皿小鉢には大ご馳走。だが杯の手をとめ、箸を投げ捨てて食べる気になれず。剣を抜きはなち、あたりを見回

し、心はぼんやりとして、なすところを知らない。(何がそうさせるといえば)黄河を渡ろうとすれば、氷が川を閉ざして渡れず。太行山に登ろう

とすれば、雪が天も暗くなるほど降っていて登れないからだ。そこで、閑にまかせて釣り糸を碧渓にたれて漁翁をきどってみたが、たちまち、

また船に乗って、都に上ってみたいと夢みる。人生は、まことに行路難である。人生行路は、別れ道が多くて迷いやすく、いま自分はどこにいる

のか(出道もわからず苦悶しているが)、いつかきっと万里の遠方から吹いて来る風が、大波をひきおこす時があるにちがいないから、その時

はすぐに雲帆を張って、青海原を渡って行くことにしょう。

| 長江を下る (三河岳精会・第一次中国吟行会 H13.10.12~10.19) | |

【解説】六朝時代にできた楽府題で、人生行路のむずかしさや、離別の悲しみを歌ったもの。李白のこの作は三首から成り、この第一首は、難をおかし

て君側に進見しようとする意を述べ、第二・三首はいれられないので難を恐れて去る決意をし、当世に望みを絶つ意を述べている。いずれも李

白が官をやめて家に帰り、四方に放浪していた時代の作である。

海南行 (細川頼之)天29

【作者】細川頼之 1329~1392 南北朝時代の武将・政治家。三河生れ。人となりは端正温厚、読書を好み詩歌をよくし、また禅を修めた。足利尊氏に

従い各地を転戦、備中(岡山県西部)の地に在って山陽一帯をしずめた。細川清氏が、尊氏の子・将軍義詮に背いたのでこれを攻め滅ぼし、そ

の勢いで四国を鎮定した。義詮の病没に臨み、三代将軍・義満を戒めて「我汝に一父(細川頼之)を残す、その教えに違うことなかれ」と云い残

した。頼之は義詮の遺命どおり義満を補佐したが、義満は次第にその権勢を忌み、周囲の者も二人の離間策をこうじた為、職を辞し讃岐(香川

県)に帰り、剃髪して常久と号した、時に51歳。義満は怒ったが後に深くその功を思い召還親任した。64歳で病没。

【語釈】海南行→「海南」は讃岐、「行」は詩の意。花木→花の咲く木。蒼蠅→青ばえ、讒言する小人に例える。

下の写真)。

【通釈】すでに自分は「人生五十年」を過ぎたが、さしたる功績もないのは省みて恥ずかしい。花咲く木々も春の装い

を終えて夏もはや半ばとなった。わが人生も、はや盛りを過ぎたことを痛感する。青蠅どもが部屋一杯に飛び

まわり、うるさく人にたかり払っても追い払うことができない。思えば讒言を繰り返す小人輩と同じである。こ

のあたりで、ここから立ち上って坐禅椅子を探し、涼しい風に吹かれて昼寝でもすることにしよう。

【鑑賞】この詩は自己の感懐を叙して誇張も虚飾もない。起句では、既に50歳を過ぎ政権を離れて郷里に帰るに

当り半生を顧みると、随分努力してきたが空しさのみ残り反省も起る。承句は活躍時代の追憶であり、旅立

ちの季節と重なって実感が出ている。転句でしつこく策動を繰り返す小人を青蠅に例えて隠遁の心境を述べ

て結んでいる。比喩の活用こそ、この詩の生命といえる。

峨眉山月の歌 (李白)天35

【作者】李白 701~762 杜甫と共に盛唐時代の二大詩人。幼少の頃より 詩をつくり、剣術を学ぶなど天才的才能の持主酒を愛しその詩は自由奔放、

才気煥発、変幻自在で「詩仙」の呼称にふさわしい。大酔して水中に映った月を捉えようとして溺れ死んだという伝説がある。

''【語釈】峨眉山→四川省峨眉県の西南に在る名山。標高3,035m。半輪→半月。影→月光。平

羌江→現在の青衣江。揚子江上流の一支流で峨眉山の東北を過ぎて眠江に流れ込む。清渓→眠江に臨む四川省の地名。三峡→揚子江が四

川省から湖北省にかかる辺り、約200kmの間は両岸から山が迫り激流となって難所として知られる、この三峡は古来諸説があるが上流から瞿

塘峡・巫峡・西陵峡をいう。君→月を指す。一説に蛾眉(美人)に通ずるところから愛人、また友人をさすともいう。渝州→現在の重慶あたりを指

す。

ここをクリックすると長江流域全図が見られます

拡大図右下「CLOSE X」で戻ります

【通釈】峨眉山に半月がかかる秋の夜。月光は平

羌江の水に映りきらきら輝いている。私は

夜、舟で清渓を出発して三峡に向かった途

中月を見たいと思いつつも山にさえぎられ

て見ることができず、舟は渝州へと下って

ゆくことであった。

【鑑賞】この詩の見どころは、多くの固有名詞を読みこなしているところにある。峨眉山・平羌江・清渓・三峡・渝州と28字中5ケ所も固有名詞を用いて、

少しも不自然さを感じさせないのはさすがである。そそり立つ蛾眉山にかかる半月で山国の秋の夜の情景を詠い、ゆったり流れる平羌江の川

面に月の光がチラチラ浮かび、清渓が秋の夜の澄んだ気分にピッタリ合う。清澄でロマン的な気分の川旅の詩である。

【解説】この詩の作詩時期には諸説があるが、李白24歳、蜀にいたときの作(詹鍈)が最も妥当であろう。また「渝州を下る」とする説がある。「渝州に

下る」と読めば「三峡に向う」の句と重なり調和がよくないという理由である。しかし清渓から渝州までは約千里あり、距離・時間的に不自然であ

ろう。

偶感(西郷南洲)天65

【作者】西郷南洲 1827 ~ 1877 明治維新の大功労者・維新三傑の第一人者 旧薩摩藩士。

西郷家は南朝の忠臣菊池氏の後裔。名は隆盛、幼名は小吉のち吉之助と改めた。南洲と号す。安政元年(1854)斉彬の参勤に随行、はじめて江戸に出て庭方役に抜擢され斉彬の側近となり、水戸の藤田東湖らと政治的な交際を持つようになった。安政三年斉彬から将軍継嗣問題の秘策を示され、更に島津家から将軍家定夫人(天璋院)を入れる工作に奔走。以後安政五年まで越前藩士橋本左内とともに一橋慶喜擁立運動に江戸・京阪を往復して当たるが、井伊直弼の大老就任で挫折、加えて島津斉彬の急死の悲報もあり殉死を決意。僧月照に慰留されるが、安政の大獄が起こり月照も幕吏に狙われるところとなったため、鹿児島の錦江湾で月照と入水。西郷独り蘇生した。奄美大島に亡命し、鹿児島に帰るが、無断上京の罪で徳之島へ流罪。さらに沖永良部島に遠島・禁獄された。のち許されて上京、軍賦役に任ぜられた。このときから明治戌辰に至るまでが南洲の最もめざましい活躍時代であった。江戸で勝海舟との会見で、江戸城の無血開城を協約した。明治六年一切の官職を辞し鹿児島に帰った。鹿児島では私学校を開き教育に専念したが生徒が挑発に乗って蜂起、西郷はやむなく首領となって熊本に向かったが、敗れ城山に引き揚げた。明治10年9月24日負傷自刃した。享年51歳。

【語釈】偶感→たまたま感じたこと。辛酸→辛いものと酸っぱいもの、艱難辛苦。丈夫→男子。玉砕→玉となって砕け散ること、立派に死ぬこと。甎全→「甎」は瓦、漢詩の平仄の関係から瓦の代わりに甎を用いた、敷き瓦となって安全に生き残ること、何もしないで生き永らえること。遺法→死後に遺言として残す家法。美田→立派な田畑、豊かな財産。

【通釈】幾度か艱難辛苦を経験して志が始めて堅くなり、不撓不屈の精神が養われるのである。男子たる者は、玉となって砕けるとも、瓦のような詰まらぬものとなり、無為の人生を送ることを恥とするものである。我が家には先祖代々伝わる、子々孫々の守るべき掟がある。それは人が知っているかどうかわからないが、子孫のために財産を残すようなことはしないということである。

【鑑賞】この詩を読むには、南洲の心事と当時の世情を考える必要がある。同憂の志士たちと生死の間をくぐり抜けて、維新回天の大業を成し、その完成はこれからという重大な時にあって、朝廷の百官はいたずらに安逸を貪り、事を誤るものが多く、世論ごうごうたる有様であった。この詩は、南洲の一死国に報ずるという決意の披瀝であるとともに、当時の為政者に対する痛烈な苦言であり、その深い憂いと憤りとが、字句の間に躍動している。南洲の和歌 東風吹かば 花や散るらん橘の 香りを袂に つつみしものを

からまつ(北原白秋)人43

【作者】北原白秋 1902年、福岡県山門郡(現柳川市)生まれ。中学4年の時 投稿短歌が「文庫」に掲載され、

以来同誌歌壇詩壇の常連となり、華麗な修辞で異彩を放った。1904四年 早大予科に入学。その頃から

詩作も自覚的になり1906年には与謝野寛に慫慂されて詩歌壇の権威「明星」に参加。与謝野晶子をはじ

め石川啄木 吉井勇 木下杢太郎、長田秀雄らの俊秀と相識となり 『思ひ出』収録の抒情小曲を発表する

一方、上田敏の『海潮音』や蒲原有明の『春鳥集』の影響下に、『邪宗門』詩風の基調をなした。1907年

末、 与謝野寛の守旧的な文学意識に反発し、 吉井勇・木下杢太郎らと「明星」を脱退、1909年「スバル」

の創刊に参加、同年に処女詩集『邪宗門』を刊行。また同年10月には杢太郎・長田秀雄の3人で季刊同

人誌 「屋上庭園」を刊行。1908年12月 杢太郎の斡旋により白秋、吉井勇、長田秀雄らの詩人と、美術雑

誌「方寸」に集まっていた石井柏亭、森田恒友、山本鼎らの画家とが集まり、「パンの会」を興した。1911

年6月、第二詩集の抒情小曲集『思ひ出』を刊行。1912年以前より知り合っていた人妻‘松下俊子’との恋

愛が進み、姦通罪で告訴され拘置された。1913年、夫に離別されていた俊子と結婚。翌年に俊子と離

別。9月、詩歌雑誌「地上巡礼」を創刊。室生犀星

、萩原朔太郎、大手拓次らが活躍し白秋門下の三羽鴉

と称された。しかし1916年、江口章子と結婚した頃から心境的に沈潜し、1920年、章子に叛かれて離別翌

年に佐藤菊子と結婚、まもなく長男が誕生し家庭的な平安を得た。1937年末糖尿病・腎臓病により失明。

【語釈】かんこ鳥→閑古鳥。日本では主に山地に生息するが、寒冷地の場合平地にも生息する。オスの鳴き声が名前の由来になっている。さびれたさ

まのことを「閑古鳥が鳴く」というが、この閑古鳥とはカッコウのことである。古来、日本人はカッコウの鳴き声に物寂しさを感じてたようである。

【通釈】 (1)落葉松の林を通り過ぎて落葉松をしみじみと見た。落葉松は寂しかった。旅行くのは寂しかった。

(2)落葉松の林を抜けてまた落葉松の林に入った。落葉松の林に入って、また細く道は続いていた。

(3)落葉松の林の雨は、寂しくまたさらに静だ。カッコウが啼くだけだ。落葉松が濡れるだけだ。

【参考】全詩文は8連から成る

1.からまつの林を過ぎて、からまつをしみじみと見き。からまつはさびしかりけり。旅ゆくはさびしかりけり。

2.からまつの林を出でて、からまつの林に入りぬ。からまつの林に入りて、また細く道はつづけり。

3.からまつの林の奥も わが通る道はありけり。霧雨のかかる道なり。山風のかよふ道なり。

4.からまつの林の道は、われのみか、ひともかよひぬ。ほそぼそと通ふ道なり。さびさびといそぐ道なり。

5.からまつの林を過ぎて、ゆゑしらず歩みひそめつ。からまつはさびしかりけり、からまつとささやきにけり。

6.からまつの林を出でて、浅間嶺にけぶり立つ見つ。浅間嶺にけぶり立つ見つ。からまつのまたそのうへに。

7.からまつの林の雨はさびしけどいよよしづけし。かんこ鳥鳴けるのみなる。からまつの濡るのみなる。

8.世の中よ、あはれなりけり。常なれどうれしかりけり。山川に山がはの音、からまつにからまつのかぜ。

江雪(柳宗元)天89

【作者】柳 宗元 773~819 山西省永済県の人。少年の頃より秀才の誉れ高く、21歳で劉禹錫と共に進士に合格し、劉と柳の2人は当時の権力者・

王叔文・韋執誼らの愛顧を受けて、朝廷内に勢力を伸ばした。朝廷の宦官政治に愛想を尽かし、制度改革を志していた。このため二人の

「リュウ」は若手登用の気運に乗って政治に参与するようになった。政権が代り宦官を任用したので王叔文一派は流罪にされ、柳宗元も連座し

て永州の司馬に左遷されてしまった。時に柳宗元33歳、その後10年間、気候風土の悪い僻地にあって出世の道は閉ざされたままであった。

この詩は、僻地で憂悶の内に閉ざされての作詩といわれる。

【語釈】江雪→川辺の雪。千山→多くの連なる山々。鳥飛絶→飛ぶ鳥の姿が全く無い。

万径→「径」は小道、多くの小道。千山の対語。人蹤→人の足跡。「人蹤滅」は人の

通行がとだえたことで、「鳥飛絶」の対語。孤舟→一艘の舟。蓑笠→蓑とかぶり笠。

寒江→寒々とした冬の川。

【通釈】多くの山々に飛ぶ鳥の姿もなく、すべての小道は雪に埋もれて、人の通った足跡

もない。雪にとざされた中に一艘の小舟を浮かべて、蓑と笠を着けた老人が、寒々と

した川で釣り糸をたれている。

【鑑賞】先ず「千山」「万径」と大きな景色をとらえ、視線が上から下へと移り景色が立体的

になり、飛ぶ鳥も道行く人も見えず、眼前には静寂の世界が広がる。後半は場面が

一転して、大きな情景の中の部分へと視点が絞られる。視野の中には、広い川面に

浮かぶ一艘の小舟、小舟の上には蓑笠を着けた老人がジーッと釣糸を垂れている。

動くものは降りしきる雪だけ、辺り一面雪の世界で白黒以外の色はなく、南画の世

界そのものである。作者の孤独な心象風景と見ることができる。

← 「寒江独釣図」(朱端 筆)

桂林荘雑詠諸生に示す(その一)(広瀬淡窓)天72

【作者】広瀬淡窓 1782~1856、江戸時代後期の儒学者で、教育者、漢詩人。豊後国日田郡豆田町魚町の博多屋三郎右衛門の長男として生まれる。少年の頃より聡明で、淡窓が10歳の時、久留米の浪人で日田代官所に出入りしていたとされる松下西洋に師事し、詩や文学を学んだが、淡窓が13歳のときに西洋が豊後佐伯毛利氏に仕官したため師を失ったという。16歳の頃に筑前の亀井塾に遊学し亀井南冥・昭陽父子に師事したが、大病を患い19歳の暮れに退塾し帰郷。病は長引き、一時は命も危ぶまれたが肥後国の医師倉重湊によって命を救われる。その後、病気がちであることを理由に家業を継ぐのを諦めて弟の久兵衛に商売を任せ、一度は医師になることを志すが、倉重湊の言葉によって学者・教育者の道を選ぶ。1805年には長福寺に初めの塾を開き、これを後の咸宜園へ発展させた。咸宜園は淡窓の死後も、弟の広瀬旭荘や林外、広瀬青邨等以降十代の塾主によって明治30年まで存続、運営された。塾生は全国各地から集まり、入門者は延べ4000人を超える日本最大級の私塾となった。淡窓は1853年から 晩年まで万善簿(まんぜんぼ)という記録をつけ続けた。これは、良いことをしたら白丸を1つつけ、食べすぎなどの悪いことをしたら1つ黒丸をつけていき、白丸から黒丸の数を引いたものが1万になるようにするものだった。1度目は67歳に達成し二度目の万善を目指して継続していたが73歳に停止されている。淡窓は1856年に死去。享年75歳。

【語釈】桂林荘→大分県日田にある広瀬淡窓の家塾名(桂林園のちの咸宜園)。休道→「道」は説・言と同じ。同袍→「袍」はどてら、同じどてらにくるまるほどの親しき友。柴扉→雑木の小枝で作った粗末な扉。

【通釈】他郷へ出て勉学するのはつらい、などと言ってはならない。一つの袍に包まって過ごすような親しい友達もできて、自然と親しみも沸いて暮らせるようになる。朝早く柴の扉を開けて外に出れば、雪のように霜が降りている。さあ炊事だ、君は川に行って水を汲んで来てくれ僕は薪を拾ってこよう。

【鑑賞】淡窓が郷里の日田で開塾して間もなくの詩である。四首連作の第一首で、最も有名な作品である。まだ規模の小さい塾の様子がうかがえる。共に暮らし、ともに学ぶ喜び楽しみを、冬の朝の炊事の仕度の一こまに捉えたもので、何の修飾もなく淡々と詠じて作品である。

月下独酌(菅 茶山)続天66

【作者】管 茶山 (1748~1827) 江戸中期から末期にかけての儒者・漢詩人。備後(広島県)神辺に生まれた。家は代々儒者で、幼少から書を好み

詩を作り、19歳のとき京都に出て和田東郭について医学を、また市川某について古文辞学を学んだ。のち24歳のころ朱子学に転じて、那波魯

堂の門に入り西山拙斎・中山子幹・佐々木良斎らと交遊し、帰郷ののち家事を弟に託し私塾「黄葉夕陽村舎」を開いた。福山藩の藩校として認

められ「廉塾」と改めた。茶山はその後塾の経営と育英の仕事に生涯を捧げた。80歳で没した。

【語釈】月下独酌→明月の夜、月を見ながら、ただ一人杯を傾けること。金波→月の光。豪来→気が大きくなること。嫦

娥→月の女神。

【通釈】なみなみと注いだ杯を手にとって折から昇る明月を迎えると、杯の中には、月の光がキラキラと美しく映ってい

る。月を見ながら飲むうち、次第に気が大きくなって盛んに飲んだが、いったい杯の中に入った月の女神を、幾人

腹の中に飲み込んでしまったことか。

【鑑賞】一人で飲む酒には心の安らぎがある。茶山は酒も強かったらしく、この詩には李白顔負けの豪快さがある。

俳句「越えてゆく」(山頭火)続天293

【作者】種田山頭火 明治15年~昭和15年 戦前日本の俳人。よく山頭火と呼ばれる。自由律俳句のもっとも著

名な俳人の一人。熊本市の曹洞宗報恩寺で出家得度して耕畝(こうほ)と改名。本名種田正一。

山口県西佐波令村(現・山口県防府市大道)の大地主の出身。11歳の時、母が自殺した。旧制山口中学

(現山口県立山口高等学校)から早稲田大学文学部に入学したが、神経衰弱のため中退した。その後、

帰省し療養の傍ら家業である造り酒屋を手伝った。明治43年結婚し一児をもうけた。明治44四四年荻原

井泉水の主宰する自由律俳誌『層雲』に寄稿。大正2年井泉水の門下となる。大正5年には、『層雲』の選

者に参加。その後、家業の造り酒屋が父親の放蕩と自身の酒癖のため破産し、妻子を連れ熊本市に移

住した。古本屋を営むがうまくいかず、大正9年離婚。妻子を捨てて東京へ出奔した。その後、弟と父親は

自殺した。大正12年関東大震災に遭い熊本の元妻のもとへ逃げ帰った。生活苦から自殺未遂をおこした

ところを市内の報恩禅寺住職・望月義庵に助けられ寺男となった。大正14年得度し「耕畝」と改名した。

大正15年寺を出て雲水姿で西日本を中心に旅し句作を行ない、旅先から『層雲』に投稿を続けた。昭和

7年郷里山口の小郡町(現・山口市小郡)に「其中庵」を結庵したが、再びさすらいの後、昭和14年松山市に移住し「一草庵」を結庵。翌年、この

庵で生涯を閉じた。享年57歳。

【鑑賞】昭和6年12月31日、筑豊本線長尾駅(現在の桂川駅)前の後藤屋から歩いて飯塚まで托鉢した際に詠ま

れたもので、日記「行乞記」に収められた作品。

日記には「昨日は寒かつたが今日は温かい、一寒一温、それが取りも直さず人生そのものだ」「『年暮れ

ぬ笠きて草鞋はきながら』まつたくその通りだ、おだやかに沈みゆく太陽を見送りながら、私は自然に合

掌した、私の一生は終つたのだ、そうだ来年からは新らしい人間として新らしい生活を初めるのである」と

ある。明けて正月の日記には「私が欣求してやまないのは、悠々として迫らない心である、渾然として自他

を絶した境である、その根源は信念であり、その表現が句である、歩いて、歩いて、そこまで歩かなけれ

ばならないのである」とある。自分が求めている境地にはまだまだ遠いというのを、自身の托鉢生活とひっかけて、どこまでもモノクロームの同じ

景色が続く「山また山は 冬の山」としたのではないだろうか。そして「冬の山」のしんしんと冷えた静謐な感じに、自分の置かれた環境をあるが

ままに受け入れる謙虚で静かな心境を託しているのかもしれない。

【解説】自由律俳句の代表として、同じ井泉水門下の尾崎放哉と並び称される。山頭火、放哉ともに酒癖によって身を持ち崩し、師である井泉水や支

持者の援助によって生計を立てていたところは似通っている。しかし、その作風は対照的で、「静」の放哉に対し山頭火の句は「動」である。

弘道館に梅花を賞す(徳川景山)天81

【作者】徳川景山(1800~1860)水戸藩9代の藩主。名は斉明、あだなを烈公、号を景山という。徳川幕府15代将軍の父親。人となりは英明果断、神道

を尊び、異端を拝し、皇室を尊崇し、藩政を改め、田地の境界を正し、学制を整えた。天保12年藩学弘道館を起こし、文武を奨励し、意を海防に

用い、西洋の法を採用、銃砲諸隊を編成して実地に演習を試みるに至った。ペルリ来航のとき、大砲74門を幕府に献じた。将軍継嗣問題等で

井伊直弼と対立、謹慎蟄居を命ぜられ、長子慶篤を藩主に立てた。斉昭公は、その臣藤田東湖とともに、尊王攘夷の志を抱き、しばしば幕府の

嫌忌を受けている。結局、これらが元で水戸の旧臣等18人が桜田門外において、時の大老井伊直弼を要撃した一因ともなった。

【語釈】弘道館→水戸藩の藩校。水戸徳川家第9代藩主の徳川齊昭によって創設される。藩政改革の一環として、有為な人材登用のための綜合的な

教育機関。天保12年(1841)に開館。日本古来の倫理や精神を基本として、儒教道徳を採りいれたものになっている。後に水戸学と称されるよ

うになった。弘道館中→弘道館に。千樹梅→千本の梅。梅には君子の徳があるとして、古来尊ばれた。淸香→清いにおい。良い香り。馥郁→

こりのたかいさま。 十分→完全に。好文→梅の異名。好文木のこと。豈→どうして……になろうか。謂→思う。威武→雄々しく勇ましい力。

雪裡→雪の中で。占春→春を独占する。天下→世の中。魁→一群の上に立って、これを率いていく人。さきがけ。ここでは、百花に先駆けて咲く

梅のさま。

【通釈】弘道館の中にはおよそ千株もの梅の木がある。その梅は今満開で、清らかな香りがぷんぷんとあたりに漂っている。昔、晋の武帝が学問を好

むと梅の花が開き、学問をやめると咲かなくなった故事から、梅を好文木と称するようになったというが、その一面、武の威力が梅にないといえ

ようか。あの厳しい寒中に雪を冒して独り咲き出でて、天下の春のさきがけをなすのは、まさにこの花である。

【解説】天保12年、水戸に弘道館を建て、大いに国体を尊び、文武、作法、音楽から銃砲の操練、医術にいたるまで課をわかって教え,館中に多くの梅

を植えた。その梅に託して文武を理想とし、有為の人材を育成しようとする意を述べたもの。

九段の桜(本宮三香)天64

【作者】本宮三香 明治11年(1878)~昭和29年(1954)。明治・大正・昭和三代に亘る漢詩人。千葉県佐原市津宮に生まれ、幼少より漢学を渡辺存軒

に、漢詩を依田学海に学んだ。日露戦争に従軍し金鵄勲章を賜った。凱旋後、専ら晴耕雨読詩作の日々を送り、乃木将軍を訪ね詩話を楽しん

でいる。大正2年水郷の詩人八木方山らと共に「江南吟社」を創立、昭和11年「水郷吟詠会」を組織し会長に推された。故木村岳風の日本詩吟

学院講師を委嘱されるなど、作詞・詩吟の普及に力を傾けた。後年靖国神社から祭典献詠詩集の功績を称えて感謝状を贈られた。作詞実に

一万余首、酒を好み花晨月夕風雅を事としたが、昭和29年77歳で病没した。

【語釈】九段→東京都千代田区九段北。靖国神社があり、境内には大村益次郎の銅像がある。至誠→

最上の誠烈烈→激しく盛んなさま。乾坤→天と地。靖国→国家を安らかにすること。春若海→桜の

花が咲きそろい、風に揺られているさまは、まるで海岸に打寄せる波のようである。香雲→雲のよ

うに咲き群がる桜の様子。英魂→優れた人の魂。

【通釈】誠を貫いて国の為に死んでいった人達の心は、烈々と燃え盛る炎のように天地に満ち溢れてい

る。その忠勇の武烈は、靖国神社の大鳥居のように高く聳えている。今年も桜の花が咲き乱れ、

風に揺られてまるで海を見ているように感じられる。このように群がり咲く桜の中に祀られた英霊

は、今安らかに眠っているのである。

【参考】三香にはこの詩の他に「靖国神社」の詩がある。三香の外にも靖国神社の詩は多い。

亀山営中の作(大久保甲東)続天47

【作者】大久保甲東 天保元年(1830)~明治11年(1878)鹿児島生まれ。政治家。明治維新の指導者。島津久

光のもとで公武合体運動を推進。やがて討幕へと転じ、薩長連合を成立させる一方、岩倉具視らと結ん

で慶応三年(1867)王政復古のクーデターを敢行。版籍奉還や廃藩置県を推進し、新政府の基礎を固め

る。参議、大蔵卿を経て明治4年特命全権副使として岩倉遣外使節団に随行。帰国後、内政整備を主張

し、征韓派参議を下野させるとともに、参議兼内務卿となり、政権を掌握。地租改正、殖産興業の推進な

ど、重要施策を実行した。西南戦争に至るまでの各地の士族反乱を鎮圧するも、明治11年(1878)士族

に暗殺される。享年49歳。

【語釈】亀山→台湾南部の屏東県車城内にある。日本軍本営が置かれた。遠征情→故郷を遠く離れて戦う兵士

の情。孤眠→一人で寝ること。中宵→真夜中。喇叭→ラッパ。

【通釈】ここ亀山の軍営前面に広がる大海からは激しい波の音がひびき、月が出て陣営内を照らしている。この

ような遠くに遠征して来る者の切ない情を、誰が知っているであろうか、いや誰も知らないであろう。一人

きりで横になり、家に帰る夢も見ないうちに、遠くの彼方から夜半を告げるラッパの音が聞こえてきた。

【解説】台湾出兵は明治4年琉球島民が台風のため台湾南部に漂着したところ、原住民によって殺害されたことに端を発している。日本政府は直ちに

清国に対し賠償金を要求した。しかし清国は「台湾は化外の民である」として日本の要求に応じなかった。このため報復出兵論が起こり、明治

7年西郷従道陸軍中将が兵三千を率いて派遣されることが決定した。しかしこの動きに対し英米から干渉があり、参議・木戸孝允は日本の国

力では無理であると断じ辞職を申し出た。大久保利通は派遣軍集結地・長崎に急行し大隈重信・西郷従道と会談協議したが、すでに派遣軍は

台湾に向かっており、やむを得ず大久保も台湾に向かい、亀山の軍営にあってこの詩を詠じたのである。こののち大久保は北京に赴き日清交

渉を繰り返した結果、清国は賠償金五十万両を支払うことで決着した。清国はこの支払に応じたことにより、琉球は日本の領土であることを清

国が認めたことになった。

各行へジャンプする

「あ行」 「さ行」 「た行」 「な行」 「は行」 「ま行」 「や行」 「ら行」 「わ行」